高岡御車山祭~山町筋にふさわしい姿~

1, 基本データ

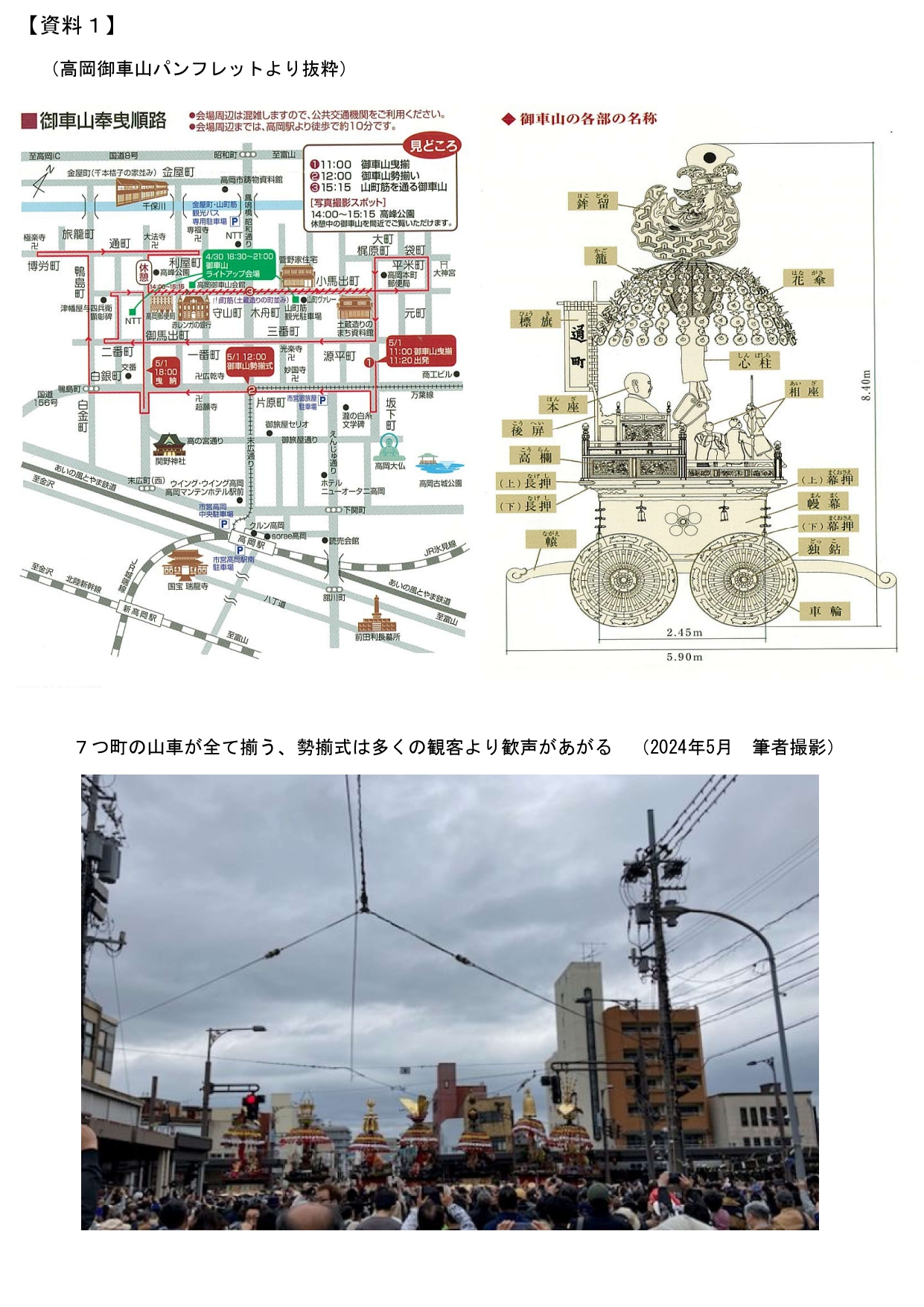

開催日時 4月30日(宵祭)5月1日

開催場所 富山県高岡市 高岡関野神社及び周辺市街地(山町筋)で、御車山という7基の山車が巡行する行事である。

運営組織 高岡御車山祭保存会

御車山祭は、前田利長公を祀る高岡関野神社の春季例大祭で、「高岡御車山祭の御車山行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録され、国の重要有形・無形民俗文化財の両方の指定を受けている。

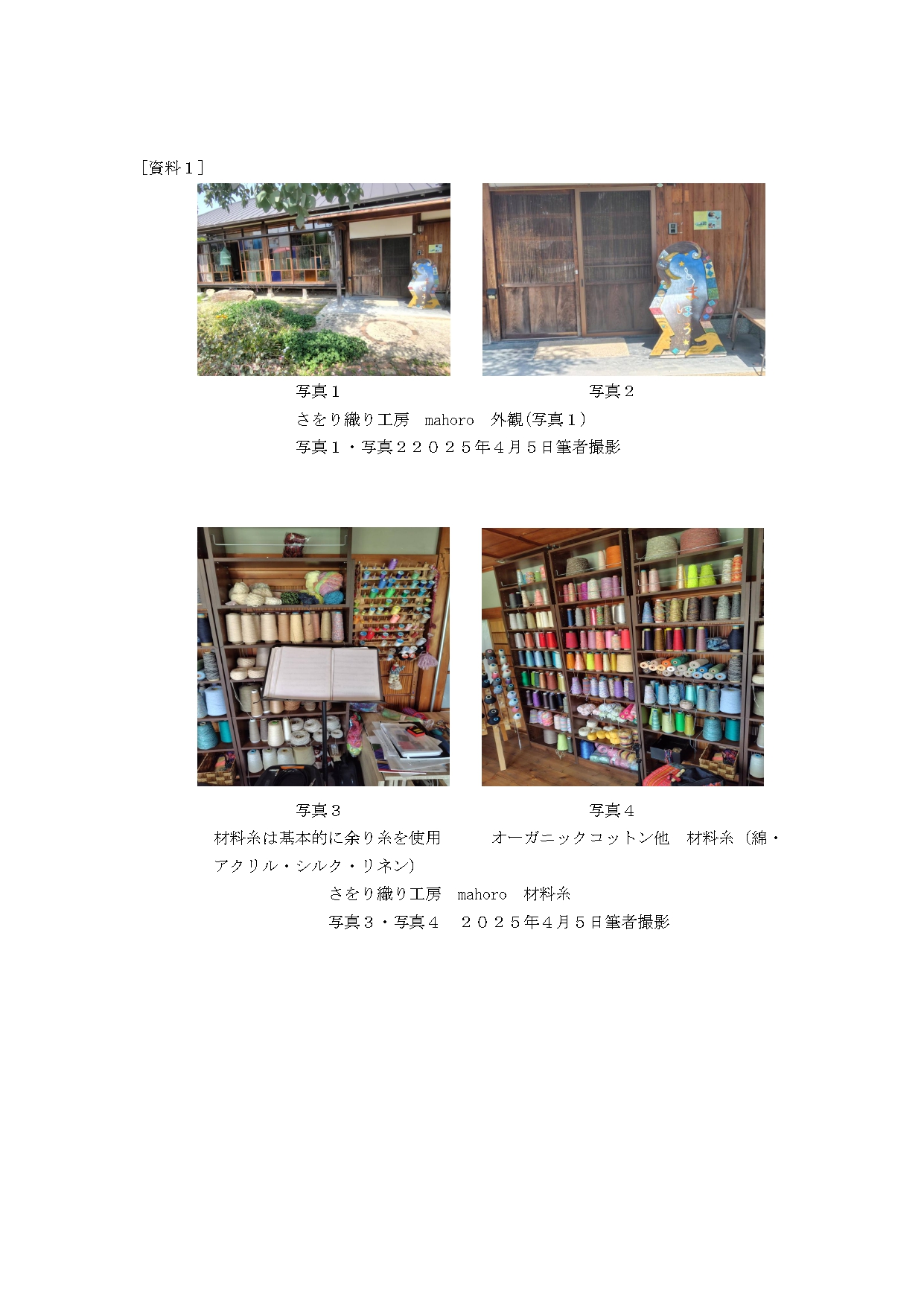

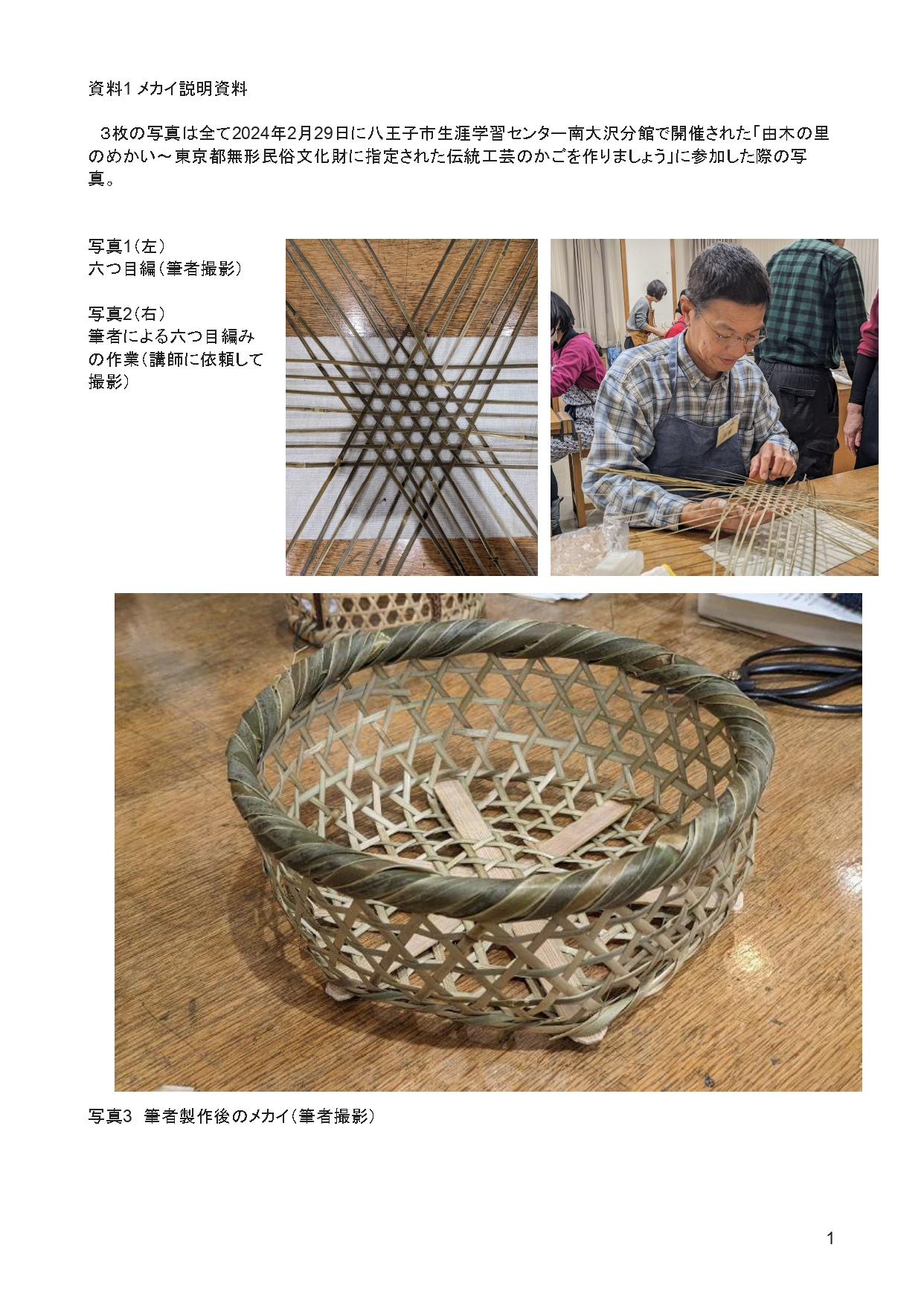

御車山は、通町・御馬出町・守山町・木舟町・子馬出町・一番街通・二番町の7つの山車であり(坂下町は源太夫獅子*1)、車輪は二番町のみ大きな二輪で、他は四輪である。車輪の付く「地山」と「飾り山」に区分された構造である。中央にそびえる「心柱」と「鉾留」は神が天下るための目印であり、「花傘」は祭壇に飾る花とされる。神が宿る「籠」は花を入れる竹籠で、本座と呼ばれる「人形」は神の形代とされている。(資料1)

2, 歴史的背景

高岡御車山は、慶長十四年(1609)年に前田利長が高岡に城を築いて開町した折、町の賑わいと発展を願い町民に与えたもので、祭礼の山車として奉曳きしたのが始まりといわれている。

言い伝えによれば、天正十六年(1588)年に豊臣秀吉が京都の聚楽第に後陽成天皇と正親町上皇の行幸を仰いだ際に使用された鳳輦の車を加賀藩初代藩主の前田利家に与え、それが2代目の利長に伝わり、利長が高岡町民に与えた。京都祇園の祭礼にならい、鉾山に改装させたものである。以後、約400年間高岡の発展と共に継承されてきた。

3, 評価できる点(資料2)

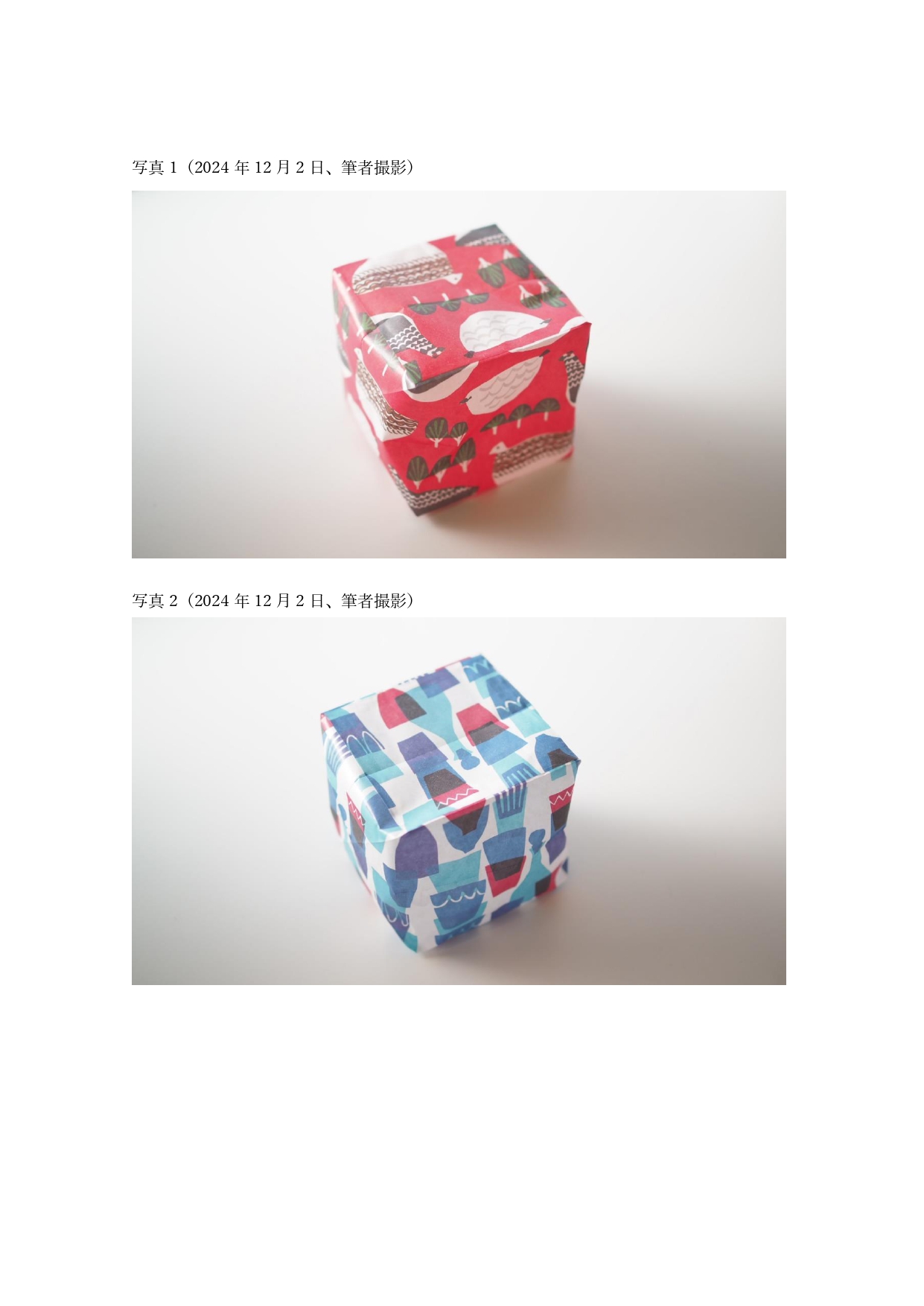

① 山車に装飾された高岡が誇る金属工芸

御車山の装金具には、彫金金具、建築金具、鋳金金具、七宝金具などがあり、それぞれに異なる技術と用途が見られる。彫金金具は主に長押や車輪、高欄などに使用され、刀装金具のような細長い形に模様が彫られている。建築金具は、特に高欄や床に多く使われ、今日の高岡の仏壇金具にも影響を与えていることがわかる。鋳金金具は少数で、主に車輪など強度が必要な部分に使用され、地元の高岡の鋳造技術が活用されている。七宝金具は、かつて盛んだった技術で、地に文様を彫り、釉薬を流し込む象嵌泥七宝が特徴的である。

金具の意匠には、伝統的な文様(竜、瑞鳥、雷、牡丹、菊など)や写実的な動植物の文様、さらに装飾的な紋様が使われており、七宝金具には抽象化されたデザインもあり、桃山時代から加賀前田家の支援を受けて技術が発展した。金具の素材は銅、黄銅、銀、金などが使用され、特に黄銅は車輪など摩擦が多い箇所に使われる。

金具の制作時期は不明なものも多いが、江戸後期から明治時代にかけて、高岡銅器の発展とともに製作されたものが多いと考えられる。高岡銅器は、とりわけ江戸時代末期から明治時代にかけて、海外への輸出も盛んになり、その技術は万博などで評価された。御車山の装飾金具は、江戸時代以降の職人技術と精神を引き継ぎ、今日の高岡の伝統工芸として息づいている。*2

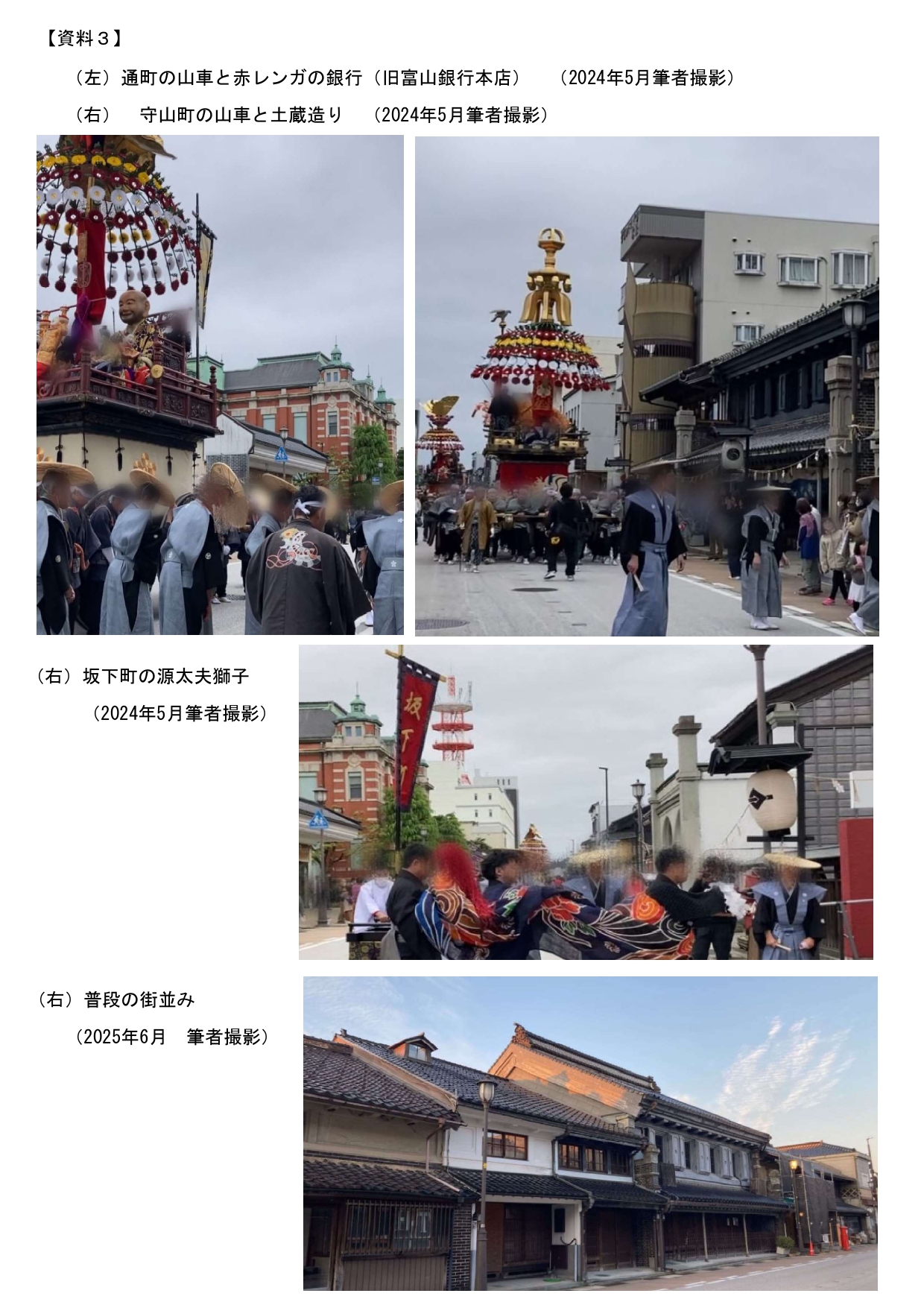

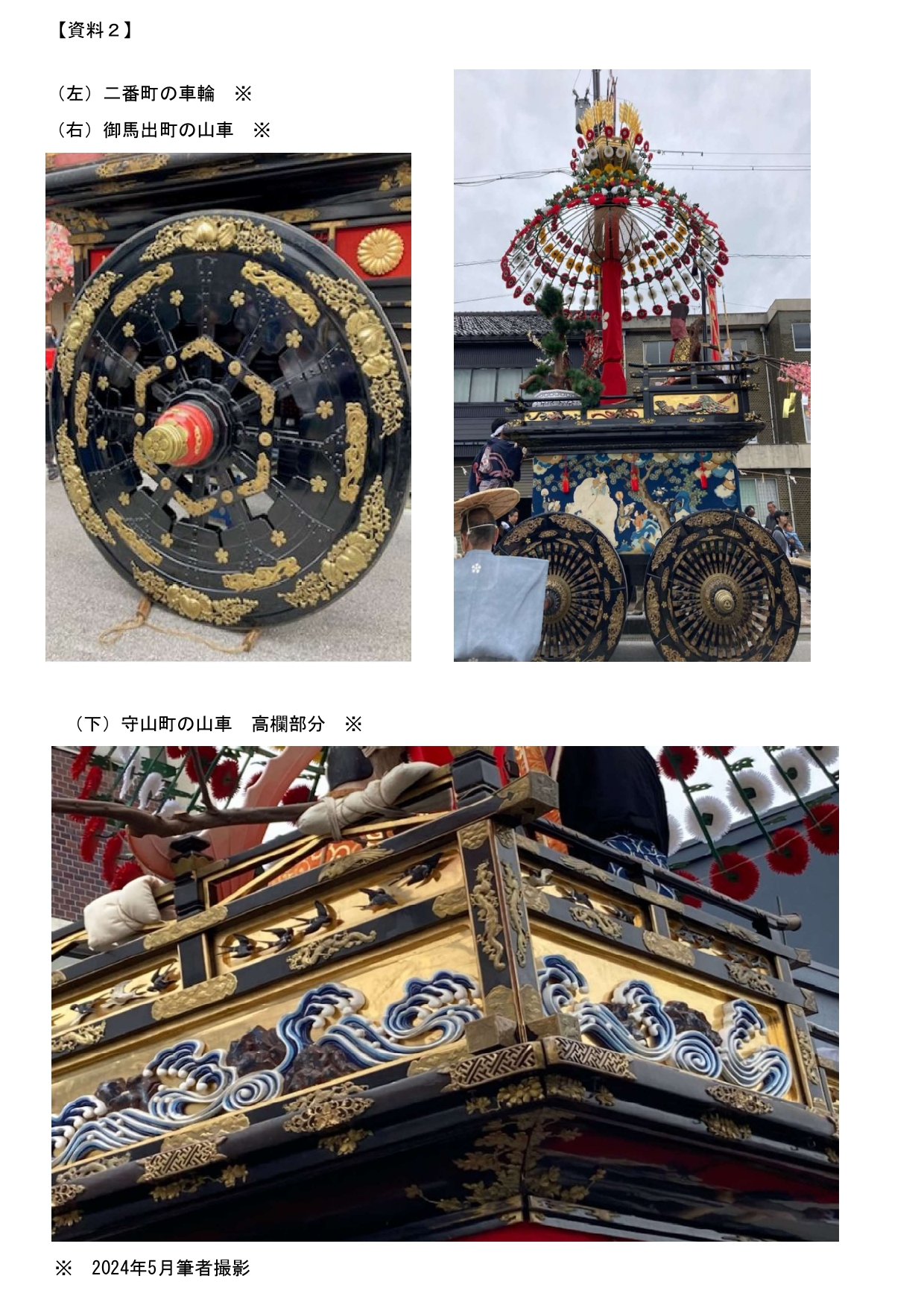

② 山町筋「土蔵造りの町並み」ならではの空間(意味のある場所)(資料3)

古代ギリシアの哲学者のアリストテレスは「トポス(ギリシア語で場所)」を重視した。*3

高岡御車山祭の行われる、山町筋は、江戸期から昭和戦前にかけて商業都市の中心街として金融業や繊維問屋街として繁栄していた地区だ。明治33(1900)年の大火災の復旧にあたり、耐火建築として「土蔵造り」の建造物が建てられた。今もなお、土蔵造りの建物が多く残り、御馬出町と守山町と木舟町と小馬出町の4つの町が、平成12(2000)年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。

普段の日常の見慣れた土蔵造りの町並みの中に、祭りの行われる、5月1日のみの、御車山が加わった貴重な空間を、多くの人々と共に、特別な時間と意味のあるトポスを作り出している。このような体験をすることで、住民は誇りを持ち、祭りと町の魅力を高めることができる。また、観客は貴重な時間を体験するため、何度も訪れたくなるであろう。

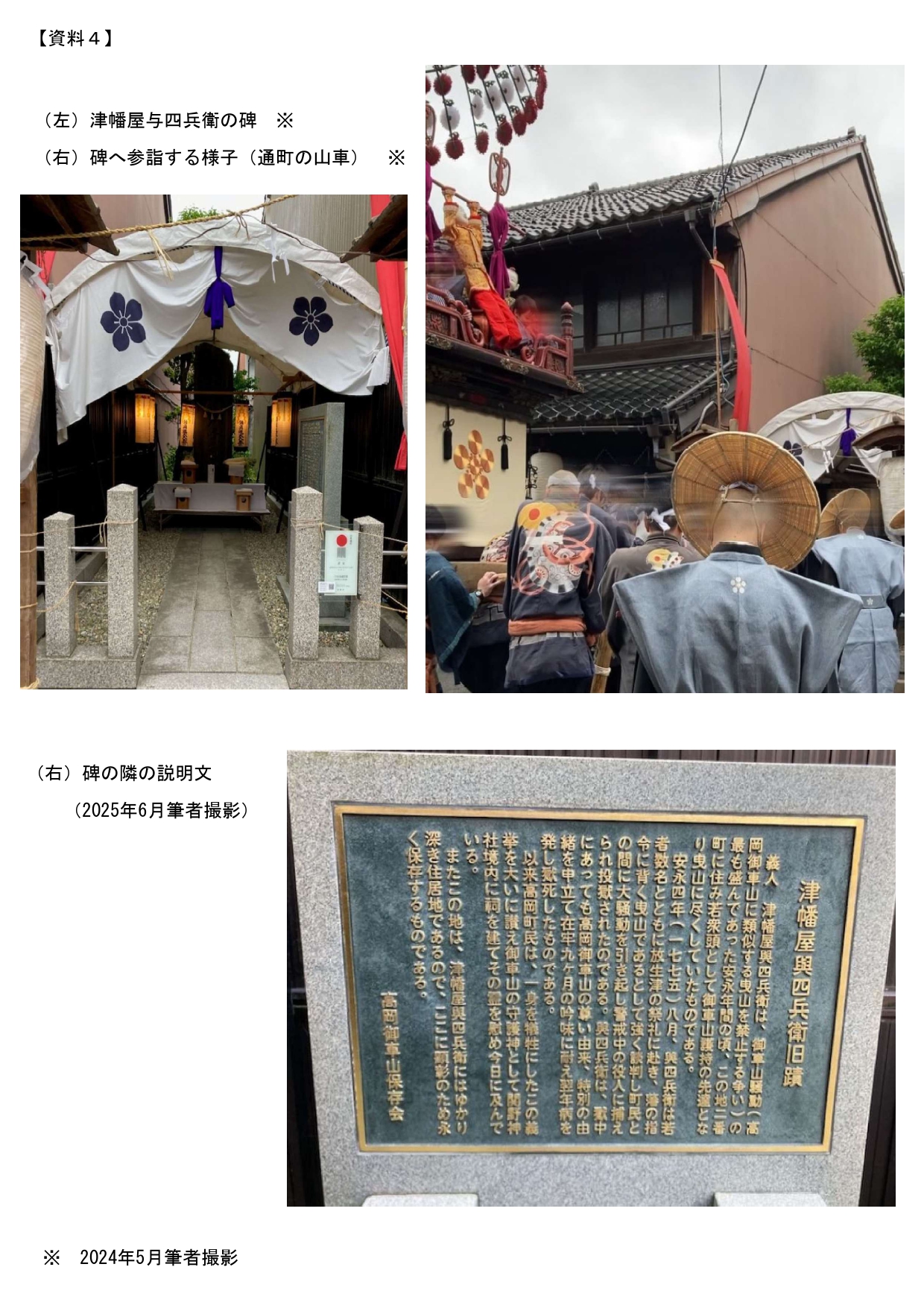

③ 先祖を思う心意気(資料4)

江戸時代、加賀藩内では、御車山に似た山車を作り、曳くことを禁じていた。しかし、安永4年(1775年)に放生津(富山県射水市)が類似した山車を曳き、そのことに抗議した二番町の津幡屋与四兵衛が乱闘を起こした罪で捕らわれ、獄死したのである。翌年、与四兵衛の主張が認められ、町の人々は御車山を守った義人として崇め、与四兵衛の生家跡に「津幡屋与四兵衛の碑」が建立された。

今日もなお、祭りの当日には7基すべての御車山がその碑に参詣しており、祭りの重要な一部となっている。

4, 他の同様の事例との比較

同市の「伏木曳山祭(けんか山)」*4と比較する。

伏木曳山祭は、伏木神社の祭礼で、またの名を「けんか山」という猛々しい祭りだ。

伏木神社の春季祭礼として、江戸時代から200年以上の歴史がある。昼は、花山車での巡行が行われ、夜は提灯山車に姿を変える。提灯山車が激しくぶつかり合う「かっちゃ」は祭りの最高潮である。

祭りの雰囲気は全く異なる。伏木曳山祭は、山車の足場に数人が乗り込み、かけ声*5で景気づけし、人が目立っている。御車山祭は、囃子方も曳き手も目立つことはせず、御車山の優雅さを引き立てるようにしている。囃子方は、山車の下層部の中に乗っているが、幕で覆われているため、外から全く見えない。主役は人ではなく、御車山という山車なのである。

5, 今後の展望について

① 住民による町の活性化活動

地区の住民が「土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会」を結成し、町の活性化に向け活動に取り組んでいる。3月には、山町筋のひな祭りが開催され、山町筋の御宅がおひな様を展示し、町を探索が楽しめる。8月には夏の終わりを惜しむ、山町筋土蔵造りフェスタが行われる。ミュージックライブや、クラシックカーの展示、マルシェなどがあり、人々が来たくなるようなイベントが開催されている。山町筋を訪問する人が増え、祭り自体にも関心を持つことにつながっている。

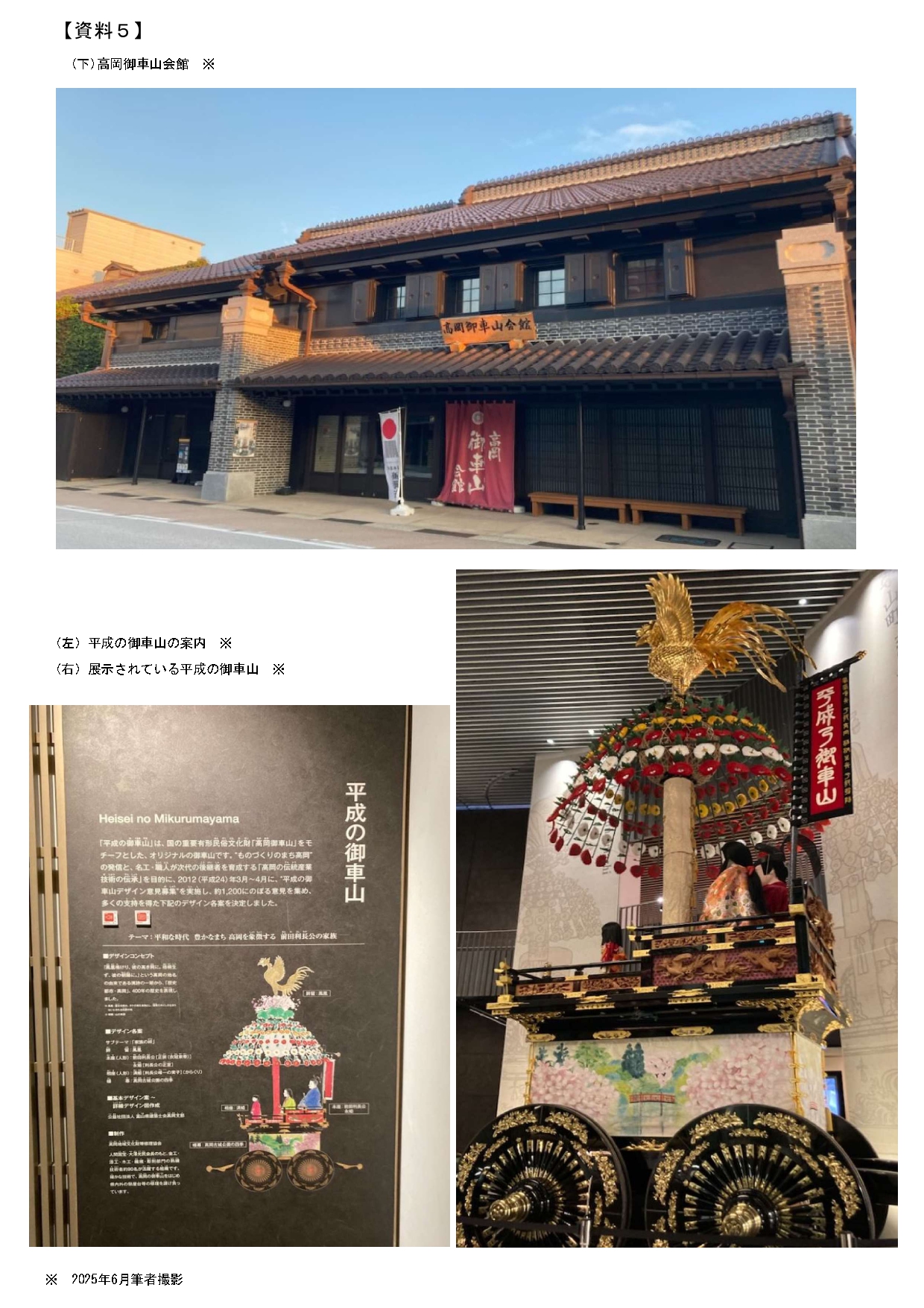

平成27年(2015年)には、守山町に1年を通して御車山を観覧できる高岡御車山会館が開館した。祭り以外の訪れた観光客にも見てもらい、祭りの魅力を知って欲しいという願いが込められている。また、江戸時代から続く高岡の工芸技術を次世代に伝承するため、平成25(2013)年から平成30(2018)年の5年をかけて「平成の御車山」が制作された。平成の御車山は高岡御車山会館で通年展示している。製作費は、約3億円で、そのうち1億円は市民からの寄付で、市民の祭りへの関心の高さと思い入れがみられる。(資料5)

② 御車山祭のこれからの変化

これまで神事として伝統を守ることを理由に、女性は参加できていなかったが、令和6(2024)年の祭りで、御馬出町で初めて女児の参加があった。一部の町の理事からは、反対の声もあったが、各町の判断にまかせるとし、令和7(2025)年は御馬出町と通町の2つの町で女児を山車に乗せた。

昨今の少子化や担い手不足において、祭りの存続のためには伝統を守りながらも、時代の変化に寄り添い、祭りの在り方も変わることが必要ではないかと考える。

6, まとめ

高岡御車山祭は、山車に施された美しい伝統工芸や、山町筋という歴史ある街並みと一体となった独特の雰囲気が魅力の祭だ。

今後の継承のためには、祭りの地区の住民以外の多くの人々が深く関心を持つことが必要と考える。

平成28(2016)年に、高岡市教育委員会は「高岡の歴史文化に親しむ日」を定め、祭りの当日の5月1日を高岡市内の小中学校は休校にし、祭りを体験して高岡の魅力を実感する機会を設けている。これからもたくさんの市民が興味を持ち、高岡御車山祭と町の活性化につながることを願ってやまない。

参考文献

参考文献

【註】

*1.巡行では、露払いとして他の御車山を先導する。

*2.『高岡御車山 名工の技、町衆の誇り』P62~63

*3.『時間のデザイン‐経験に埋め込まれた構造を読み解く』P128~129

*4.毎年5月第3土曜日に開催。前日は花山車のライトアップが行われる。令和6年の能登半島地震の影響により、伏木地域外の誘客はせず、地域住民の活力を創出する祭りとして実施されている。

*5.「イヤサーイヤサー」のかけ声で活気づける。弥栄(さらに栄えるように)を意味する。富山県の射水市の放生津曳山祭も同様のかけ声である。

【参考文献】

1. 中西紹一、早川克美 編『時間のデザイン-経験に埋め込まれた構造を読み解く』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2014年

2. 神保成伍 編『高岡御車山 名工の技、町衆の誇り』株式会社文苑堂書店、2015年

3. 『高岡御車山』高岡市教育委員会 発行、1989年

4. 高岡市教育委員会 編『高岡の文化財(図録)』高岡市教育委員会、1983年

5. 宇野通 著『加越能の曳山祭』能登印刷出版部、1997年

6. 『高岡御車山祭活性化に関する報告書(高岡御車山活性化計画)』高岡御車山祭活性化検討委員会、2007年

7. ホームページ『高岡御車山保存会』https://www.mikurumayama.jp/

(2025年6月19日閲覧)

8. ホームページ『けんか山 伏木曳山祭』https://kenkayama.jp/

(2025年6月28日閲覧)

9. ホームページ『とやま観光ナビ(高岡山町筋土蔵造りフェスタ)』https://www.info-toyama.com/events/20034

(2025年7月5日閲覧)

10. Facebook『土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会』https://www.facebook.com/dozo.yamacyo/

(2025年7月5日閲覧)

11. ホームページ『高岡観光ナビ(山町筋のひなまつり)』 https://www.takaoka.or.jp/event/detail_3945.html

(2025年7月10日閲覧)

12. 高岡市教育委員会『高岡の歴史文化に親しむ日を定める規定』

https://www1.g-reiki.net/takaoka/reiki_honbun/r313RG00000908.html

(2025年7月10閲覧)

13. パンフレット『高岡御車山祭』高岡市観光交流課、2025年

14. 北日本新聞『高岡御車山祭』記事、2025年5月2日

15. パンフレット『高岡御車山会館』高岡御車山会館発行、2019年

16. パンフレット『高岡市土蔵造りのまち資料館』発行年月記載なし

17. パンフレット『けんか山』高岡市観光交流課、2025年