山口県北浦地域の古式捕鯨-鯨に対する憐みの気持ちと文化の継承

はじめに

日本は捕鯨文化を持つ国であり、山口県萩市から下関市(1)にかけての北浦地域も古式捕鯨が行われていた。くじらの減少、世界的な商業捕鯨の批判などの理由から、北浦地域の捕鯨そのものを復活させることは不可能であるし、その必要性もない。そこで、古式捕鯨に端を発した唄や祭り、歴史などの捕鯨にまつわる文化を継承していく方法を考察する。

1. 歴史的背景

1-1 基本データ

捕鯨は縄文時代からあり、全国的に「流れ鯨」「寄り鯨」のような、人間は浜辺で待つ原始的な方法から「突き取り法」(2)へ移行し、江戸時代に網を使った「網掛け銛突き法」での漁に発展する。捕鯨が一大産業として企業化されたのが江戸時代初期であり、これを「古式捕鯨」と呼ぶ。北浦地域でも「鯨組」が組織され、明治42年(3)に廃止されるまで、230年間続いた。長州北浦以外では、和歌山県の紀州太地、高知県の土佐室戸、長崎県生月と佐賀県呼子の肥前が4大古式捕鯨地域として有名である〔資料1〕。幕末から明治にかけ、アメリカの日本領域による大量捕鯨の影響で湾に入る鯨が激減し、日本の古式捕鯨は終焉した。

北浦の捕鯨は終わったが、太地など現在でも捕鯨を許されている地域がある(4)。それは他地域の捕鯨が、商人や商業資本家の網代の賃貸形態だったのに対し、長州は藩直営だった(5)ことも関係しているのではないかと考える。長州藩では不漁の際、代官所直営となり、再建、運営が軌道に乗ると民間経営に戻ることを繰り返していた。廃藩置県で県の保護を受けられなくなった鯨組は、独立の道を歩むこととなる。

1-2 北浦の捕鯨

4大古式捕鯨地域の中で北浦が最も小規模であり、従業員数で見ると、肥前の益富組が約800人、小川島が486人に対し288人である(6)。

その従業員の業務は、鯨に銛を打ち込み鼻を切る花形の「刃刺」(7)、本部から鯨船に合図を行い、漁の後は浜辺で鯨の解体作業を行う「沖切」、13歳から一人前になるまでの少年で、雑務をこなす「箪笥持」などがあった(8)。そのほか11の業務があるが、技術要員は毎漁期、肥前から大量雇用しており九州捕鯨に依存していた(9)。

①苧綱を積んだ惣階船が鯨の行く手に網をめぐらせ、追い船が鯨を網の中に追い込む。②追い船の刃刺しが矢継ぎ早に銛を打ち、鯨が弱ると鼻をそぐ。③そがれた鼻に艫押が綱をつき通す。④やがて大剣で刺殺し、持双船2隻で浜辺へ持ち帰る。⑤カグラサンと呼ばれる轆轤で波打ち際まで引き上げ、魚切が解体する。以上が捕鯨の流れである。

2. 北浦にみる評価点-現在も受け継がれる文化

2-1 鯨唄

全国的に捕鯨文化には鯨唄が付物であり、代表的なものに、室戸の「鯨舟の唄」、生月の「生月勇魚捕唄」がある。長門市通地区と仙崎地区でも鯨唄が歌い継がれており、唄い方は締太鼓2台と唄い手で、どちらも同様である。曲数は通が10数曲、すべてに詞と楽譜がある。仙崎は代表の1曲のみで、タイトルは特になく「大唄」と称され楽譜がある。歌詞は同様箇所があるものの基本的に異なる。また、川尻地区にも鯨唄が6曲あり、いずれも長門市無形民俗文化財に指定されている〔資料2〕。

共通して言えることは、豊漁の祈りを込め、活力を出すための労働歌でもあり、豊漁の喜びと感謝を込めた祝い歌でもある。そして、江戸から明治にかけての鳴り物と言えば太鼓と、1番は手軽な手拍子であった。しかし北浦地域で、手拍子をせずに音を出さない「もみ手」で歌うのは、鯨に対しての供養の精神の表れと言える(10)。2026年3月に閉校する通小学校には、行事として「鯨唄引き継ぎ式」がある(11)。

2-2その他の文化

通地区では毎年7月に『通くじら祭り』が開催され、古式捕鯨が再現されている。これは、平成4年(1992)に鯨墓建立300年を記念して開催された『鯨墓建立300年鯨祭り』が元である。また、鯨の位牌及び鯨鯢過去帖、鯨の供養である回向が現在でも行われている(12)。鯨回向は延宝7年(1679)に、網頭の1人である池永家の出身、向岸寺の讃誉上人が行ったのが始まりである。このように、鯨に対する慈悲や感謝の気持ちの表し方が、人間に対して行うものと同様であるため、受け継がれやすいと考え評価できる。

なお、北浦では節分の日に鯨肉を食べる風習が残っていて、「学校給食くじら交流の日」として事業が行われている。その際に、長門市くじら資料館のスタッフが出前講座に出向き、節分に鯨を食べる意義、鯨食文化の歴史、鯨の語源などを伝えている〔資料3〕。

3. 他地域の捕鯨と比較した特筆点

3-1祭りと多く残る史跡

通には文化財や史跡が、国指定3、県指定1、市指定2と数多く残っている。他地域と比較して、跡地ではなく史跡がのこっているため、鯨に特化した史跡巡りができるのが特徴で、「通くじら文化通り」と名付けた散策コースも設定されている〔資料4、5〕。特に鯨組に貢献した早川家の住宅は、現在も住居として子孫が生活に使用しており、当時の姿を保存している。史跡や関連施設がコンパクトにまとまった地域であるため、このようなイベントを開催しやすい。

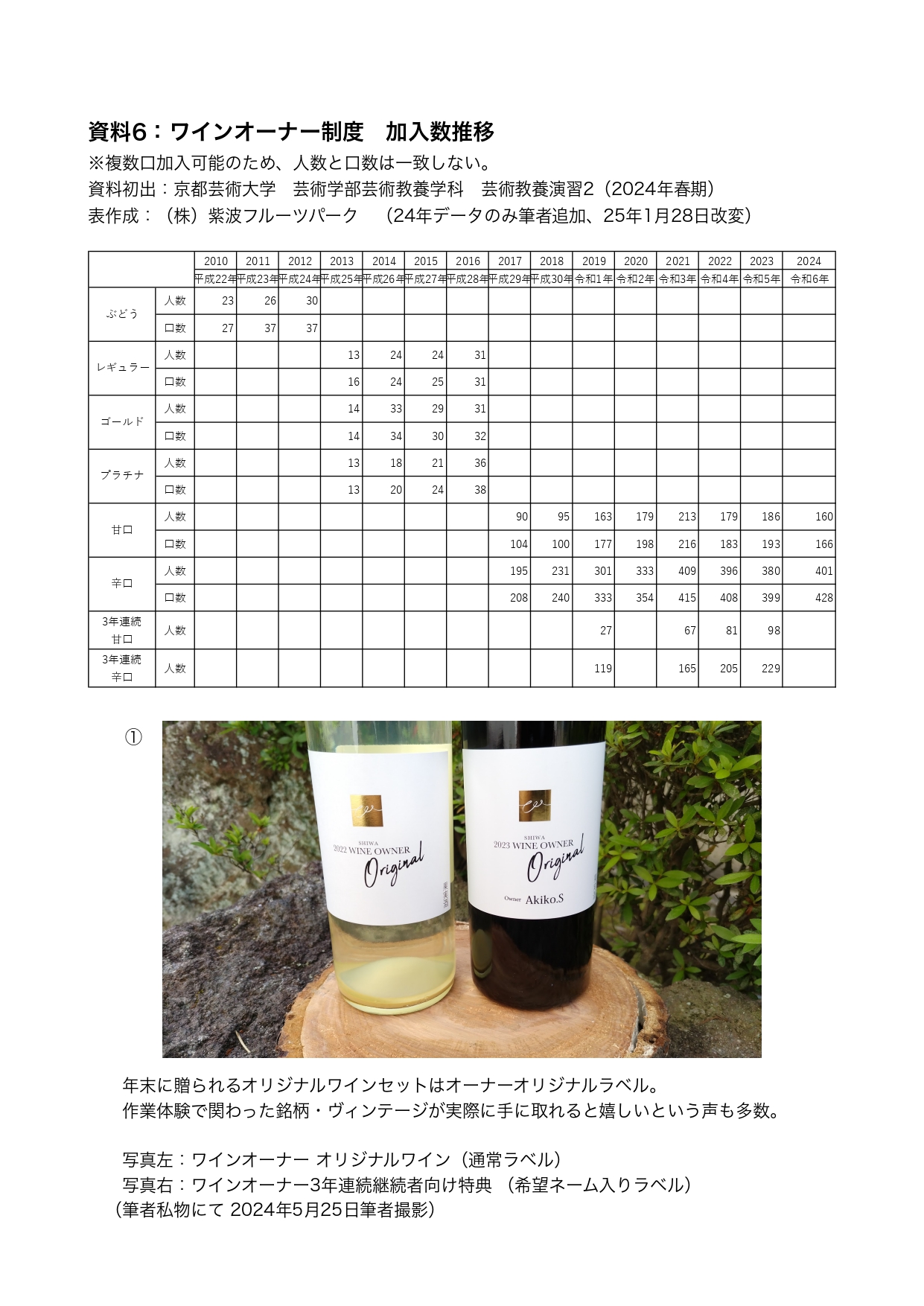

また、前述の古式捕鯨の再現だが、鯨の模型(船)を使用し、鯨の発見→出陣→追い込み→銛打ち→引き揚げ→子鯨取り出し→鯨唄奉納までの一連を、海上で行う〔資料6〕。全国的に「鯨」という名が付く祭りは、鯨の山車や鯨舟が道路上を練り歩くものが多い。三重県「相差天王くじら祭り」の鯨みこしは最終的に海に担ぎ込まれるが、純粋に海上で古式捕鯨を再現した祭りは他に事例が見当たらない(13)。これも、海岸との距離が極端に近い点など、地域性が影響して完成した文化であると考える。

3-2地域で異なる文化

先に述べた鯨墓は、鯨の胎児の墓である。母体から胎児が見つかった際に供養したもので、元禄5年(1692)に始まり、明治末期までの子鯨が埋葬されている。生月で捕れる鯨は冬場の下り鯨と春の上り鯨で(15)、通で捕れる鯨は下り鯨のみであった。時期的にメスは妊娠中で、他地域に比べ捕らえた鯨の胎児に遭遇する機会も多かったのであろう〔資料7〕。慰霊碑などは他地域でも多く見られるが、墓自体は珍しいと言える。

そして、捕鯨に関する事柄が地域によって異なることが面白い。例えば舟の色だが、紀州・土佐のカラフルな絵柄に対し、肥前・北浦はシンプルである。これは前者が地域の共同体の延長で、後者が営利目的の企業体だったことに起因する。また、太地の鯨船が色鮮やかな極彩色である理由の一つとしては、仕留めた鯨に極楽浄土の世界を最後に見せることで、成仏を願ったとされる(16)。他にも、船を色分けすることで、船の役割を瞬時に判断できるようにしたとも考えられている。

とは言え前述したように、北浦の捕鯨は藩直営と民間経営を繰り返す間に、両者の面を持ち合わせたのではないだろうか。他地域は捕った鯨を総合的に供養しているが、通は個々に弔っている(17)。

4.今後の展望

かつて古式捕鯨を行っていた地域ですら、「鯨を食べたことがない」「鯨唄を知らない」人が増えている。「長門市立くじら資料館」「通鯨唄保存会」では、捕鯨文化を後世に伝えていくため、様々な取り組みを行っている。CDプレイヤーを設置し、来館者が鯨唄を聞けるようにしているほか、展示映像も準備中である。鯨唄の地域独自の継承は消滅していくが、形を変え後世に伝わることを願う。

また、長門市くじら資料館では2023年の開館30年を契機に、くじら文化の特別展示コーナーを設置し、半年ごとの展示物入れ替えに努めている。来季の企画は、この地域で捕鯨が行われていたことを、絵物語で伝える試みをする。ところで、江戸時代中頃には各地で捕鯨絵巻が作成されたが、北浦には見られない。この企画は子どもにも分かりやすい上、終焉した文化の物語を現代の人間が作成することに興味深いと感じる。

まとめ

日本が商業捕鯨から撤退して再開するまで約30年、その間に鯨を食べないことが当たり前となった。文化が生まれる時、引き継がれる時は、地形や生き物の生態、事業の形態などが大きく影響するものである。いずれにしても、日本の捕鯨文化はどの地域でも、余すところなく利用し、捕った鯨に感謝するものであった。捕鯨反対の声が上がる中、通が継承している文化は、日本の捕鯨文化を誇りに思える一端を担っていると考える。

参考文献

【註】

(1)旧豊浦町角島あたりまで。

(2)通地区では「銛突き法」と呼ばれ、1549年に後根家(のちの早川家)と池永家により確立された。

(3)瀬戸崎(仙崎)は明治27年に解散後、現代式捕鯨への移行に伴い、下関支店に本店を移転した。通は明治40年解散。明治42年に川尻が解散したことで北浦地域の古式捕鯨の廃止とする。

(4)2019年7月から国の方針により商業捕鯨を再開した。

(5) 河野良輔著『長州・北浦捕鯨のあらまし』、長門大津くじら食文化を継承する会、2005年、p.17

(6) 同上p.21

(7)鼻の孔が2つあるヒゲクジラと、鼻の孔が1つのハクジラの内、主に捕れたのがヒゲクジラである。鼻の軟骨を削いで1つの孔にし、ロープを通す作業。

(8) 前掲p.24

(9)北浦が従業員を備前からの派遣で補っていたとされる資料がある一方、生月町博物館島の館には、山口県の捕鯨地域を西海の一部とする資料がある(2024年12月29日同館訪問)中園成生著『日本捕鯨史』、古小烏舎、2019年p.47

(10)2024年9月16日、12月14日、長門市くじら資料館訪問時に山田功平氏(同館館長)より筆者聴取

(11)通小学校は2026年3月で廃校となるため、通地区の鯨唄を児童らが受け継ぐ行事がなくなる。仙崎小学校は、通小学校の引継ぎ式のような正式な学校行事はないが、仙崎の鯨唄を4~6年生が必須で習っている。

(12)小松正之著『生活文化史選書 日本人とくじら-歴史と文化-』、株式会社雄山閣、2017年、p.88

(13)くじらタウン『【夏祭り特集】2024年の夏に開催のクジラ祭りをご紹介!』https://www.kujira-town.jp/news/20240703_20240703/(2025年1月4日閲覧)

(14)長崎県企画『旅する長崎学14海の道Ⅳ平戸・松浦 西海に生きた武士と国際交流の足跡』、株式会社長崎文献社、2010年、p.56

(15)ミツカン水の文化センター『古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」』https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no54/07.html(2024年8月31日閲覧)

(16)中園成生・安永浩著『鯨取り絵物語』、弦書房、2009年、p.162

【参考文献】

宮脇和人・細川隆雄著『鯨塚からみえてくる日本人の心-豊後水道海域の鯨の記憶をたどって-』、農林統計出版株式会社、2008年

小松正之著『歴史と文化探訪 日本人とくじら』、株式会社ごま書房、2007年

【参考ウェブサイト】

一般社団法人 日本捕鯨協会『捕鯨の歴史』https://whaling.jp/history.html(2024年8月31日閲覧)

太地町立くじらの博物館『参加型創作・交流イベント「くじらまみれ」の開催について』 http://www.kujirakan.jp/news01.html#20240815_news(2024年10月15日閲覧)