本業焼と民藝の魅力を今に繋ぐ「瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム 瀬戸民藝館」

はじめに

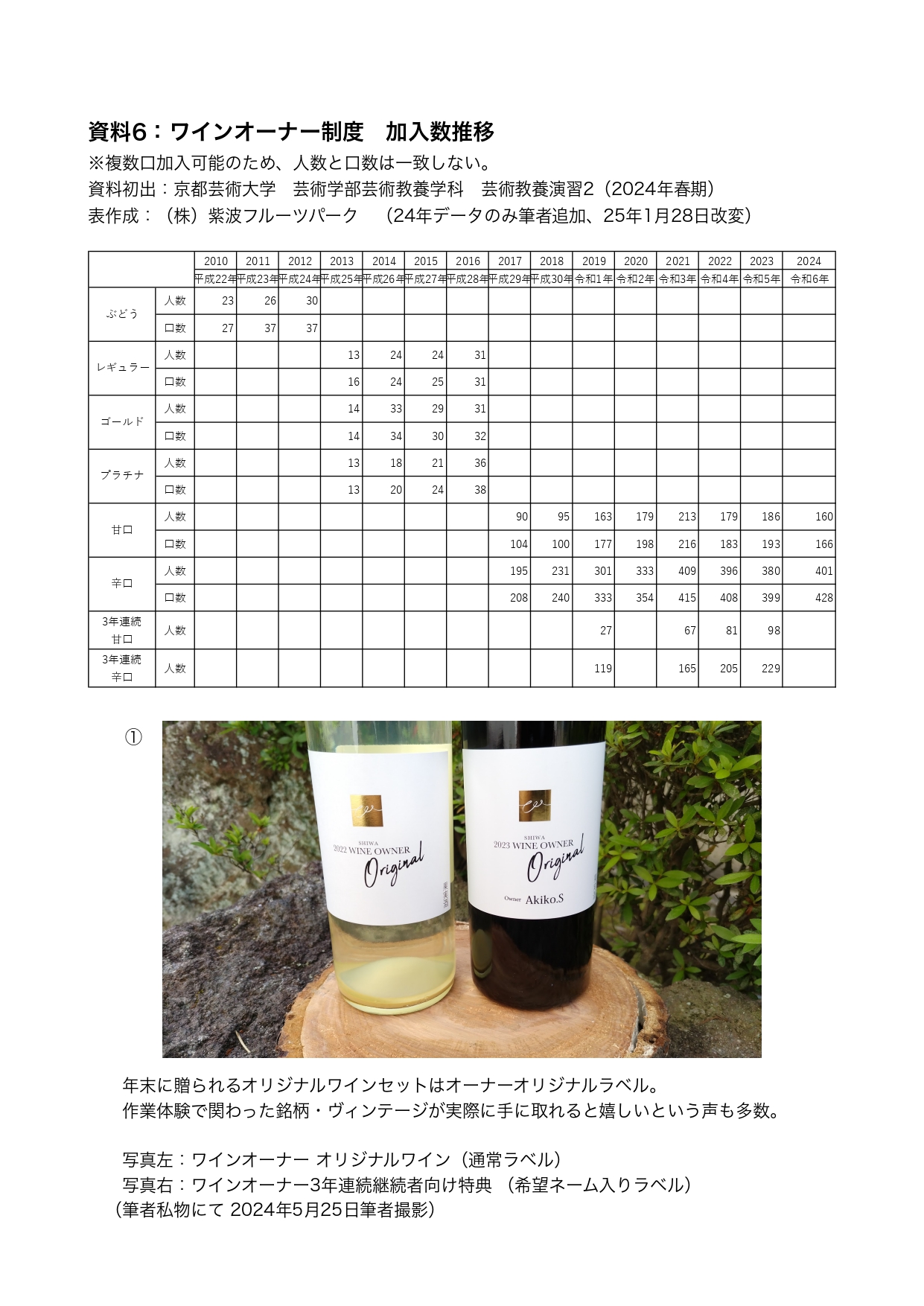

愛知県瀬戸市洞地区で江戸時代後期から約250年続く窯元「瀬戸本業窯」が、2022年「瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム 瀬戸民藝館」(以下、瀬戸民藝館)を開館した。私設のミュージアムとして、日本で30番目の民藝館(1)として、どのように編集され、来館者に何を与える空間となり得ているのかを考察する。

1.基本データ(資1)

所在地>愛知県瀬戸市東洞町17番地

開館時間>10:00~16:30(16:00最終受付)

休館日>月曜~水曜(祝日は営業)夏期休館・冬期休館あり

入館料>一般600円 高校生以下300円*入館料の一部を登窯の維持・修繕に充当。

2.歴史的背景

2-1.瀬戸本業窯6代目の時代

戦後の瀬戸は水甕や擂鉢などの特需に沸いていた(2)。6代目水野半次郎(3)は東京の大学に進学したが、卒業後は忙しさのあまり実家から呼び戻された。やがて特需が落ち着き、先行きに不安を感じるようになった頃、民藝思想を唱える柳宗悦(4)から一本の電話があった(5)。6代目は感激し、民藝思想をものづくりの支えとするようになった。

実業家であり、陶磁研究家・蒐集家である本多静雄(6)が名古屋民藝協会の会長、6代目が副会長在任中の1981年、日本民藝館(7)が改築されることとなり、本多に大広間と柳宗悦の書斎の引き取りと移築の打診があった。6代目は愛知にも民藝の拠点が必要と考え、名古屋民藝協会で受けないのなら瀬戸本業窯で受けたいとの気持ちを持ったが、窯元が実現できる規模の話ではなかった(8)。6代目は民藝館を作ることは出来なかったが、本業窯の古い物を骨董屋などから買い戻し、蒐集していた(9)。

2-2.7代目から8代目へ

瀬戸本業窯がある洞地区には、使われなくなった窯道具を積み上げた「窯垣」(資1,3)が多く残る。7代目水野半次郎は、洞の良さを後世に残すため、「窯垣の小径」を始めとする洞の環境整備をした(10)。

8代後継水野雄介は、祖父や父の背中を見て、ここは繋いでいくべき大切な場所なのだと認識していった。6代目の蒐集した器が並べられた古い蔵を修復し、父と共にここを民藝館とすることを決意し行動したのは、8代目である。これにより6代目の民藝館設立の夢がようやく叶えられることとなった。

3.現地調査から見えた評価

3-1.編集された空間(資2,3)

1階部分は、本業焼(11)が興隆した江戸時代後期からの歴史と特徴的な工法を、分かり易く過不足なくコンパクトに展示することに成功している。工房の入口にはモニター画面を設置し、実際に陶工たちが作陶する様子を見ることが出来、作業の妨げにならない工夫もされている。登窯は稼働していた頃の様子を想像しやすくするため、当時の窯積みの状態を再現した室や、実際に入ることが出来る室を設けている。ここが出来たことによって、洞地区の本業焼の技の継承が整ったと評価できる。

2階部分は、6代目の書斎やリビング・ダイニングを再現した、民藝のある暮らしが味わえる空間となっている。6代目と妻の房子が各地で蒐集した民藝の品々も、展示替えをしながら見せている。

3-2.周辺環境とのつながり(資1)

民藝館の背後に迫る山々、江戸時代から明治にかけて洞地区の主要道だった場所に残る「窯垣の小径」、「窯垣の小径資料館」に代表される古民家が点在する風景などと一緒に味わうことで、往時を偲ぶことが出来、このミュージアムの魅力を高めている。

3-3.来館者との会話から見えてくるもの(資6)

来館者に聞き取り調査を行い、何を求めてここを訪ねているのかを探った。「とりあえずミュージアムがあるようだから来てみた。」という観光客から、全国各地の窯場を巡っている陶芸好き、民藝好きな人などと会話が出来た。それを通じて各人の事前知識の多少に対応できるミュージアムとして成立しつつ、初心者向けの説明と、或る程度の知識を持って訪れる人への説明は違って然るべきということも痛感した。求める情報が適宜得られる内容の音声ガイドを採用することで、あまり構われずゆっくり鑑賞したい人や、外国人にも理解を深めてもらえるので、この対応は早めに検討されるべきである(12)。しかし多くの人は、会話することで「説明してもらえてよかった。」と言い、生の会話や体験を求めているとも感じた。

3-4.イベントから見えてくるもの

深い体験を欲する来館者のニーズを充たす可能性として、様々なイベントや体験会が実施されている(13)。全ての来館者に常に対応するのは、家族経営の私設ミュージアムでは難しいが、それを上手く補えている。中でも瀬戸民藝館の方向性を示唆する特徴的なイベントの一つに「民藝ひとまわり」(14)がある。民藝の考え方をヒントに、現代を生きる私達のこれからを考えたいと発足した。作る人、伝える人、使う人、皆で価値観を共有していけるような場を目指している。

リピーターになる人々は、ここに何かを求めてやってくる。今まで注目されてこなかったものの中に「美」を見出し、健康的に働く道具を使った生活が我々の心や生活を豊かにする。多すぎる情報に翻弄される現代人が、物を通じて心の安寧を得る(15)。そしてそれは「民藝ひとまわり」のようなイベントを通して、もっと深く実感されていくと考えられる。

4.「河井寛次郎記念館」との比較(資7)

民藝思想の主要メンバーである河井寛次郎は、自らを陶工と名乗るも、作家として国内外で名をはせ活躍した(16)。「河井寛次郎記念館」(以下、記念館)は、寛次郎の遺族で運営する私設ミュージアムであり、寛次郎自ら設計した自宅や工房と窯がある。自らの作品や蒐集品が点在し、寛次郎の世界観が感じられる場である。家族で守り継がれているのは一番の共通点であり、その場にいて寛いだ気分になれるのも似ている点だ。

但し、記念館は寛次郎が有名な作家である為、館内の説明が無くてもその世界観だけで来館者に満足感を与えられるのに対し、瀬戸民藝館では、館の雰囲気を壊さない程度には説明が必要であると考える。なぜなら水野半次郎は純粋なる陶工であり、彼の仕事もそこにある本業焼も、瀬戸の土地と人々の営みの継承に基づくものだからである(17)。

それでは、瀬戸民藝館の強みは何なのか。それは現役のものづくりが続いていることである。記念館が、往時の人々の息遣いや寛次郎の世界観を懐かしむ場所であり、現在はものづくりが行われていないように、日本に数ある民藝館の中で、ものづくりが続いている場所はあまり無い。

川添善行は、「継承の仕方には、物質的な不変性を大切にするモノとしての価値(保存)と、生業や営みを見つめようとするコトとしての価値(生業)がある」と述べる(18)。現在進行形のこの場所は、川添の言う「過去の先に未来を見つけるデザインの営み」が、保存に加え生業を通してなされている。

5.今後の展望(資8)

洞地区のものづくりの歴史や民藝の息づいた生活を分かり易くコンパクトに纏めた編集が心地よいミュージアムであるが、改善の余地はいくつか有る。

まず、様々なバックボーンを持つ多くの来館者に魅力を分かって帰ってもらいたい。音声ガイドの導入を検討中とのことであるが、各々のニーズに合わせた情報を得られるコース別のガイドが必要と考える。

次に、登窯が現役で稼働しているわけでは無いため、窯焚きの映像が登窯の近くにあるモニターで見られるようになると、窯焚きの臨場感が伝わりやすいと考える。

更に調査をする中で、登窯の奥に江戸時代に建てられた母屋が残っていることを知った。家の中は階段箪笥があり、囲炉裏があり、民藝の暮らしそのものが残されている。ここが改修、公開されれば、民藝館としての魅力は一層増すであろう。一棟貸しの宿にする構想もあるようだが、予約の無い時だけでも民藝を考えるイベント等が開かれ、来館者同士が器の話で盛り上がり、昔の河井寛次郎家のように人々が集える空間(資7写真②)となれば6代目の理想にも近づくことだろう。

まとめ

瀬戸民藝館は、江戸時代後期から現在進行形で続くものづくりの現場であり、同時に民藝のある暮らしに触れられる場である。民藝とは何かと迷った時、そこに有る、枯れて美しい手仕事の技に触れ、各人がそれぞれの答えを何となく見出せる。器を見てその健康的な仕事に何かの指針を見出し、部屋の中でゆっくり寛いでみたり、登窯の窯焚きを想像したり、窯垣の小径を歩いて往時の生活を感じてみる。現代に生きる私たちに寄り添い、伴走してくれる存在として、変わらない部分を大切にしつつ、繁栄していくことが望まれる。

参考文献

〔註〕

(1)2022年瀬戸民藝館オープン時は30番目だったが、2024年3月31日青森県青森市の棟方志功記念館が閉館したため、2024年12月現在、日本民藝協会公認の民藝館(および関連施設)は日本に29館となっている。

(2) 空襲の被害が甚大な関東を中心に日本全国から水甕や擂鉢、手洗鉢など大物の注文が殺到。茶碗や皿などの食器の生産をストップしなければ賄えないほどだった。

(2024年6月8日7代目談)

(3)瀬戸本業窯は、3代目より水野半次郎を名乗る襲名制となっている。本稿では、民藝思想に影響を受けた6代目水野半次郎(1925~2002)、その妻である房子(1930~)、7代目水野半次郎(1953~)、8代後継水野雄介(1979~)の軌跡を辿っている。

(4)柳宗悦(1889~1961)は明治43年(1910)、文芸誌『白樺』の創刊に参加。大正14年(1925)、濱田庄司(1894~1978)、河井寛次郎(1890~1966)らと共に「民衆的工藝」(略して民藝)という造語を生み、民藝運動の中心となった。

(5)この時の様子は、1958年発行の雑誌『民藝』69号に詳しく書かれている。もともと柳が手に入れていたものの、何処のものか判っていなかった窯道具が瀬戸の物だと判り、1958年春、6代目のもとに電話があった。病床にあった柳は本業窯を訪れることが出来なかったようだが、電話や書簡で6代目と連絡を取り、柳に師事する鈴木繁男(1914~2003)らが訪れた。鈴木らが本業窯を訪れた2か月後には6代目が日本民藝館を訪問し、柳と面会を果たすことが出来た。

(柳宗悦「挟間の公案」、鈴木繁男「〔サマ〕発見の縁起」、水野半次郎「瀬戸の本業焼」、『民藝』編集委員会編『民藝』69号、1958年。および瀬戸民藝館展示より。)

(6)本多静雄(1898~1999)は、電気通信事業と科学技術の向上に献身するとともに、古陶磁研究家として、陶磁器の研究に取り組んだ。猿投山西南麓古窯跡群(猿投窯)の発見者としても知られ、貴重な資料や出土品の収集、研究により、郷土文化の発展に貢献した。その功績により、昭和52年(1977)に豊田市名誉市民となる。民藝の振興にも寄与し、名古屋民藝協会(1956~2011)にて本多静雄は1972~1999年まで会長、6代目水野半次郎も同じく1972~1999年まで副会長を務めた。

(豊田市民芸館公式WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.mingeikan.toyota.aichi.jp/および2024年11月17日瀬戸民藝館より書面による返答)

(7)昭和11年(1936)、東京都目黒区駒場4-3-33にて柳宗悦らによって開設された、日本民藝協会(1934~)発足後、最初の民藝館。民藝運動の本拠である。

(8)当時の日本民藝館館長だった柳宗理(1915~2011)から打診を受けた本多は、この話を名古屋民藝協会の総会に諮った。結局、本多が地元である豊田市に日本民藝館から譲り受けた大広間と柳の書斎、そして本多の蒐集品を寄贈し、豊田市が建物を整備する形で、1983年4月、豊田市民芸館が開館した。

(本多静雄『民藝彷徨』P103~107、矢作新報社、1990年。)

6代目が「瀬戸本業窯で移築の話を受けたいと発言したが、無理な話だわなぁ。」と話しているのを8代目も聞いたことがある。ともあれ、愛知で受け入れることになり6代目も安堵していた。

(2024年11月17日8代目談)

(9)6代目は、登窯の隣にあった建物に蒐集したものを集め、その後「本業窯資料館」と名付け来訪者に見せていた。元々薪の乾燥庫で、その後荷造りをする倉庫、住居などを経て蔵(資料館)となった。

(水野半次郎編『瀬戸の絵皿―石皿と行燈皿―』P162~163、創樹社美術出版、1980年。および2024年11月17日8代目談)

(10) (7代目は)当時荒れてしまっていた窯垣のある昔の街道をなんとか残そうと、昭和62年(1988)頃から地元に呼び掛け始めた。(中略)そんな折、瀬戸市商工観光課では若い職員達の自主研究グループが結成された。彼らはやきものの施設を結ぶかたちで観光資源を生かせないか模索していたが、計画実現には地元コンセンサスが必要と考え「洞地区の歴史的資源・地区整備を市と協働で実施しないか」と呼びかけた。(中略)平成2年(1990)頃のことで、市と住民の協働の初めてのケースだった。

(引用:林佐和子「山の斜面に残る窯と窯垣で魅せる立体的な町空間-瀬戸市洞地区-」芸術教養演習2レポート、2024年春期。参考文献:玉井明子・久隆浩「伝統的窯業産地における地域資源を保全活用した住民参加型観光ルート整備の課題-愛知県瀬戸市洞地区を対象として―」、『第35回日本都市計画学会学術研究論文集』、2000年。)

(11)本業焼とは:江戸時代後期に瀬戸において磁器が創始された時に、磁器を新製焼と呼んだのに対して、従来の陶器生産を「もともとの仕事」という意味で呼び分けた呼称。洞は本業焼を生産していた中心地域である。

(引用:瀬戸ペディア〔愛知県瀬戸市の百科事典〕(2025年1月20日最終閲覧)

https://setopedia.seto-guide.jp/?s=%E6%9C%AC%E6%A5%AD%E7%84%BC )

(12)現在、受付でパンフレットを渡しながら館内の簡単な説明をしているが、家族経営で館内での説明が出来ないことが多いため、より分かり易い解説や外国人への対応としてQRコード読み取り式の音声ガイドを検討中とのことである。

(2024年10月26日8代目談)

(13)イベントは15名規模、30名規模、50名規模など内容に応じて行われている。イベントや体験会の際には「窯垣の小径」など民藝館に関連する場所や、民藝館での詳しい解説が聞けるため、深い知識を得ることが出来る。

(14)「民藝ひとまわり」とは:作るひと、伝えるひと、使うひと三者が集い、これからを生きていく上で何を大切にしていくのかなど、その根源を共有していこうというイベント。決して一つの答えがある訳ではなく、語らい問い続けていくことに意味があると信じて、1回目は2023年、第2回目は2024年に開催された。これからも続いていく予定である。

(瀬戸本業窯Instagram2023年7月25日・8月22日、2024年10月12日・11月13日投稿分)

(15)例えば、「民藝ひとまわり」の運営メンバーの一人朝倉圭一(1984~)は著書の中で、瀬戸本業窯の湯呑みに降りそそぐ黄昏の黄金色の光を通して、生活と自然の関わりを感じることができるということに気づいた、と記している。

(朝倉圭一『わからないままの民藝』P138~P142、作品社、2024年。)

(16)河井寛次郎は、島根県安来に生まれ、陶芸を学び、1920年から京都五条坂を拠点に創作活動に勤しんだ。1937年に自らの設計にて現在の記念館の建物である自宅を建築。自宅には多くの人々が常に訪れ、美の拠点となっていた。作品は陶芸のみならず、彫刻や書など多岐にわたる。パリ万博、ミラノ・トリエンナーレ国際陶芸展での受賞歴もあり、国際的にも有名である。柳宗悦、濱田庄司らとともに民藝運動の中心的役割を担ったことでも知られる。

(17)瀬戸民藝館1階では、民藝や6代目水野半次郎について詳しく語る前に、まず瀬戸の窯業、洞地区の本業の歴史背景から説明している。つまり、初めてここを訪れる人にも分かり易いような配慮が必要なのである。館長である7代目は、「ごあいさつ」パネルの中に、ここへの来館が瀬戸への再訪のきっかけになることを期待する文章を載せている。瀬戸全体、本業焼全般への思いを読み取ることが出来、やはり瀬戸本業窯の水野半次郎はこの土地に生き、生かされていることがよくわかる。(資料2)

(18) 川添善行著、早川克美編『空間にこめられた意思をたどる』京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、第11章P137~P147。

〔参考文献〕

【瀬戸についての参考文献】

・古瀬戸連区誌編纂委員会編『古瀬戸 洞 今昔四方山話』瀬戸古瀬戸自治連合会、1980年。

・九原常雄著『瀬戸=土と火の町』日本放送出版協会、1971年。

・加藤唐九郎著『日本のやきもの 瀬戸』淡交社、1985年。

・瀬戸市史編纂委員会編『瀬戸市史 陶磁史篇五』愛知県瀬戸市、1993年。

・瀬戸市史編纂委員会編『瀬戸市史 資料編―村絵図』愛知県瀬戸市、1985年。

・宮下耕三編『瀬戸・美濃の古染付と石皿』里文出版、1979年。

・水野半次郎編『瀬戸の絵皿-石皿と行燈皿-』創樹社美術出版、1980年。

・三田村善衛『瀬戸絵皿の魔力—―<付>馬の目皿縁起—―』里文出版、1995年。

・瀬戸市歴史民俗資料館編『企画展 瀬戸の石皿展』瀬戸市歴史民俗資料館、1992年。

・坂井基樹+川嶋暁+入澤光世〔坂井編集企画事務所〕、合田真子〔なおすけオフィス〕編「INAXミュージアムブック『やきものを積んだ街かど 再利用のデザイン』」INAX出版、2011年。

・玉井明子・久隆浩「伝統的窯業産地における地域資源を保全活用した住民参加型観光ルート整備の課題-愛知県瀬戸市洞地区を対象として―」、『第35回日本都市計画学会学術研究論文集』、2000年。

・瀬口哲夫「地場産業に触れる場として再生された近代産業建築/瀬戸市」、『機関誌ARCHITECT』,

日本建築家協会 東海支部愛知地域会(JIA愛知)、2001年。

・小池則満「愛知県瀬戸市の窯垣に関する調査研究」、『土木史研究 講演集 Vol.24』、2004年。

・小池則満「愛知県瀬戸市にみられる窯垣の成立と現状に関する調査研究」、『日本都市計画学会 都市計画論文集 No.40-3』、2005年。

・鎌形敬人「景観まちづくりにおける地場産素材の活用促進とデザイン向上に関する研究」、『東京大学大学院 都市工学専攻 修士論文梗概集』、2008年。

【瀬戸についての参考WEBサイト】

・瀬戸本業窯WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.seto-hongyo.jp

・瀬戸民藝館WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.setomingeikan-museum.jp/

・瀬戸本業窯 Instagram(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.instagram.com/setohongyo_hanjiro8th/

・瀬戸市歴史文化基本構想を活用した観光拠点形成のための協議会WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

http://seto-guide.jp/

・MINTO機構WEBサイト>瀬戸市クラウドファンディング活用事業支援基金(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.minto.or.jp/archives/fund/detail9.html

・CAMPFIRE WEBサイト>約250年続く窯元に瀬戸のものづくりと暮らしを伝える「瀬戸民藝館」を開館したい!(2025年1月20日最終閲覧)

https://camp-fire.jp/projects/409978/view

・瀬戸ペディア(愛知県瀬戸市の百科事典)(2025年1月20日最終閲覧)

https://setopedia.seto-guide.jp/?s=%E6%9C%AC%E6%A5%AD%E7%84%BC

【参加イベント】

・歴史文化基本構想推進事業 瀬戸の魅力再発見 せと歴史と文化財を知る見学会「本業焼の窯場を訪ねる」(2022年7月9日参加)

・土街人プロジェクト主催「洞」企画「地域を歩き、未来を考えるプロジェクト」(2023年6月10日参加)

・土街人プロジェクト主催 セトぐるみマチぐるる 瀬戸が街でつながる2日間 「まちなかオープンファクトリー」(2023年10月7日参加)

・大ナゴヤツアーズ主催 「瀬戸本業窯 馬の目皿ツアー」(2023年11月12日参加)

・土街人プロジェクト主催「洞町映画祭 登り窯film 最後の窯焚き」(2024年6月8日参加)

・瀬戸民藝館主催「民藝のこれまでを学び、これからを考える会(第2回 民藝ひとまわり)『わからないままの民藝』出版記念イベント」(2024年11月10日参加)

・大ナゴヤツアーズ主催「瀬戸本業窯 三彩スープ鉢作陶体験ツアー」(2024年11月17日参加)

【インタビュー&アンケート】

・瀬戸本業窯8代後継水野雄介氏へのインタビュー(2024年6月14日・10月19日・10月26日瀬戸民藝館にて実施)

・瀬戸民藝館来館者へのアンケート(2024年10月19日・10月26日実施)

【民藝についての参考文献】

・柳宗悦『民藝四十年』岩波書店、1984年。

・柳宗悦『手仕事の日本』岩波書店、1985年。

・柳宗悦『民藝とは何か』講談社、2006年。

・河井寛次郎『火の誓ひ』朝日新聞社、1953年。

・田中豊太郎編『民藝を求めて』徳間書店、1963年。

・高木崇雄『わかりやすい民藝』D&DEPARTMENT PROJECT、2020年。

・朝倉圭一『わからないままの民藝』作品社、2024年。

・森谷美保監修『民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある』展示図録、朝日新聞社/東映、2023年。

・日本民藝館監修『民藝の日本 柳宗悦と『手仕事の日本』を旅する』筑摩書房、2017年。

・里文出版編『サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。』里文出版、2011年。

・松井健『民藝の擁護 基点としての〈柳宗悦〉』里文出版、2014年。

・松井健『民藝の機微 美の生まれるところ』里文出版、2019年。

・濱田琢司「窯業地・瀬戸の伝統性とその評価―民芸運動の「産地語り」と瀬戸本業窯についての覚書―」、南山大学日本文化学科編『南山大学日本文化学科論集』18号、2018年。

・杉山亨司「〔新作民藝運動と家具〕そして〔民藝館における家具展示〕について」、家具道具室内史学会編『家具道具室内史』家具道具室内史学会誌12巻、2020年。

・柳宗悦「挟間の公案」、鈴木繁男「〔サマ〕発見の縁起」、水野半次郎「瀬戸の本業焼」、『民藝』編集委員会編『民藝』69号、1958年。

・岡村吉右衛門「瀬戸本業窯の染付――模倣から創造へ――」、『民藝』編集委員会編『民藝』239号、1972年。

・水野半次郎「瀬戸・王子窯考――王子窯という名の本業窯――」、『民藝』編集委員会編『民藝』282号、1976年。

・≪日本民芸館展≫受賞者の言葉(奨励賞 鵜班釉雷文大鉢 瀬戸本業窯水野半次郎)、『民藝』編集委員会編『民藝』288号、1976年。

・本多静雄「水野半次郎作 青白釉流大鉢」、『民藝』編集委員会編『民藝』294号、1977年。

・水野雄介「瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム〔瀬戸民藝館〕オープン報告」、『民藝』編集委員会編『民藝』844号、2023年。

・水野雄介「瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム〔瀬戸民藝館〕オープン報告」、公益社団法人日本陶磁協会編『陶説』830号、2022年。

【民藝についての参考WEBサイト】

・日本民藝協会WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.nihon-mingeikyoukai.jp/

・日本民藝館WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://mingeikan.or.jp/

【豊田市民芸館についての参考文献】

・本多静雄『民芸彷徨』矢作新報社、1990年。

・愛知県陶磁資料館・豊田市民芸館・瀬戸蔵ミュージアム・豊田市中央図書館編『本多静雄のまなざし―新たな美を見出したエンジニア―』愛知県陶磁資料館・豊田市民芸館・瀬戸蔵ミュージアム・豊田市中央図書館、2007年。

・本多静雄「豊田市に民藝館開館」、『民藝』編集委員会編『民藝』365号、1983年。

【豊田市民芸館についての参考WEBサイト】

・豊田市民芸館WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.mingeikan.toyota.aichi.jp/

【河井寛次郎記念館についての参考文献】

・河井寛次郎記念館『河井寛次郎記念館』京都新聞出版センター、2023年。

・河井須也子『不忘の記――父、河井寛次郎と縁の人々』青幻舎、2009年。

・河井寛次郎記念館編『河井寛次郎の宇宙』講談社、2014年。

・松山達雄編「炎芸術No.102 P10~P59『特集 生誕120周年記念 河井寛次郎「生命」のエネルギー』」阿部出版、2010年。

・京都国立近代美術館編『京都国立近代美術館所蔵作品集 川勝コレクション 河井寛次郎』光村推古書院、2019年。

【河井寛次郎記念館についての参考WEBサイト・メディア】

・河井寛次郎記念館WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

http://www.kanjiro.jp/

・五条坂・茶わん坂ネットワーク清水寺参道 五条坂・茶わん坂> 作家・店舗紹介 >河井寛次郎記念館(2025年1月20日最終閲覧)

http://www.gojo-chawanzaka.jp/sakka/kawaikanjirou/index.html

・京都登文会(京都府国登録文化財所有者の会)WEBサイト(2025年1月20日最終閲覧)

https://www.kyoto-tobunkai.org/catalogue/16.html

・NHK BSプレミアム「すべてのものが幸福にしかなれない處―京都五条坂 河井寛次郎家の人々」、2023年5月放映。

【河井寛次郎記念館についての参加イベント】

・兵庫県民芸協会主催「(鷺珠江氏を招いて)河井寛次郎お話会・お茶会」(2024年10月12日参加)

【その他の参考文献】

・川添善行著、早川克美編『空間にこめられた意思をたどる』京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年。

・紫牟田伸子著、早川克美編『編集学―つなげる思考・発見の技法』京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年。

・林佐和子「〔瀬戸本業窯〕のものづくりから考える本業焼の継承について」芸術教養演習1レポート、2024年夏期。

・林佐和子「山の斜面に残る窯と窯垣で魅せる立体的な町空間-瀬戸市洞地区-」芸術教養演習2レポート、2024年春期。