シビックプライドを高め、県民と共に発展する「富山もよう」について

はじめに

「それまで見過ごしていた足もとのささいなことに目がいくようになっていきます。まなざしの開発です」。これは吉本哲郎著『地元学をはじめよう』に出てくる言葉である。「地元学」は自身で地元について調べることから始まる学問だが、先に挙げた状態は人々が地元を愛する上で欠かせない要素の一つである。なぜなら、人々にとって地元は慣れたものであるが故に、近すぎて見えていないことが沢山あるからだ。

そんな人々が地元の「当たり前」に気づき、さらに地元愛が高まるプロジェクトが富山県で行われている。それが「富山もようプロジェクト」だ。このプロジェクトを通して富山県の良さが改めて引き出されている。

本研究では「富山もようプロジェクト」をデザインの観点から「編集」の視点で評価する。また、他の地域に関する模様と比較し「地元の人や企業と共に発展している」ことを明らかにする。最後に関係者へのヒアリングを基にプロジェクトの今後の展望を検討する。

1.基本データと歴史的背景

「富山もようプロジェクト」とは「富山のいいもの、もようにしたら、富山をもっと好きになる」を合言葉に始まったプロジェクトである。最初は2014年8月2日から4日間、北日本新聞のラッピング紙面として「TATEYAMA」「SHIROEBI」「GARASU」「MIZU」の富山が誇るモチーフをデザインされたものを配達した。

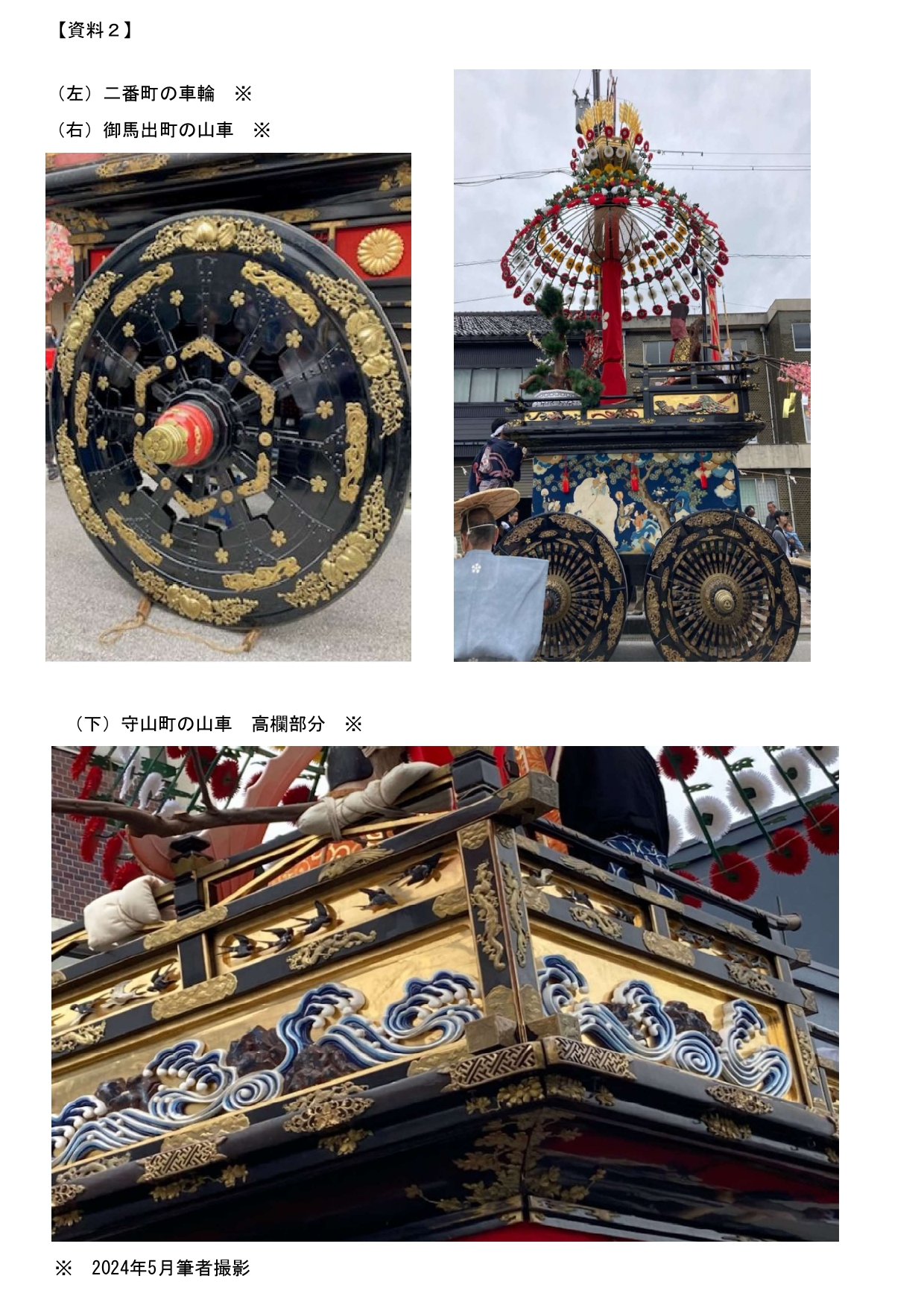

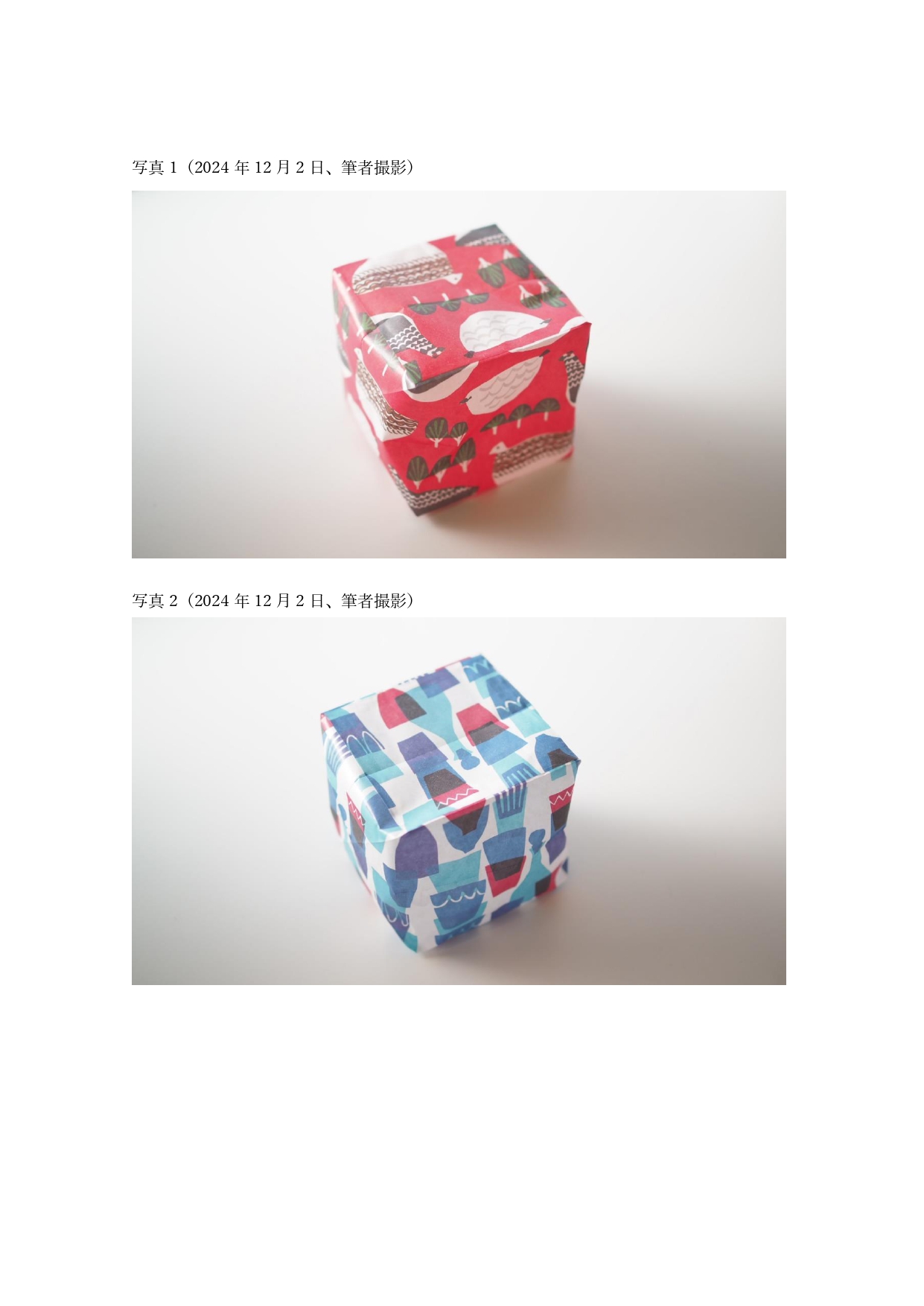

2024年11月3日現在では、その模様の種類は15種類ある。その中でも本研究では、写真1、2、3の紙風船として商品化された「RAICHOU」「GARASU」「SHIROEBI」を取り上げる。

写真1の「RAICHOU」は富山県の県鳥で、1955年に国の特別天然記念物にも指定されているライチョウの模様だ。現在も立山の高山帯に棲息しており、富山では絶滅回避のための保護活動も行われている(註1)。デザイナーがライチョウの観察のため訪れた室堂では、平野部より早く紅葉が始まっていたという。そこで目に留まったビビットな赤やオレンジ、美しいハイマツの色彩を活かして背景を赤く塗っている(註2)。

写真2の「GARASU」は、富山県と関係の深いガラスをモチーフにした模様だ。「富山売薬」において明治・大正期には手作りの薬瓶製造で富山県は全国でもトップシェアを誇っていた。このような背景から、富山市は新たなガラス文化の創造に取り組んだのだった。1991年には公立初のグラスアート専門教育機関として、富山ガラス造形研究所が始まった。人材の育成を最優先にしてきた富山市のガラス教育の成果は、世界から高い評価を得ている。1994年に「富山ガラス工房」がオープンした後、プロの作家がレンタルできる工房や制作体験工房がオープンしたことで、ガラスとの触れ合いの場を増やしていった(註3)。デザイナーは富山市の街中を歩いた際、そこかしこにガラスの作品が展示されているのを見て、透明でクリアーな質感が富山の自然や水とリンクしたという。そこで、富山を象徴する質感としてデザインされている(註4)。

写真3の「SHIROEBI」は富山湾だけで収穫される「シロエビ」をモチーフとした模様だ。「富山湾の宝石」とも呼ばれ、刺身や天ぷらから菓子などのさまざまな調理法で親しまれている(註5)。デザイナーはシロエビがどっさり獲れる姿にインパクトを感じ、柄がリピートされる美しいテキスタイルのパターンを連想したという。そして、海辺に住む人々が「昔からよく選別作業を手伝わされた」と話していたのを聞いたことで、シロエビが生活にとけ込んでいる様をイメージしてデザインされている(註6)。

2.事例のどんな点について積極的に評価しているのか

「富山もようプロジェクト」はデザインの観点から「編集」の視点で評価することができる。「富山のいいもの、もようにしたら、富山をもっと好きになる」という合言葉にあるように、富山県に存在しているものを新たな切り口から編み直すことで、そこに住む人も改めて良さに気づけるのである。さらに、「富山もよう」と名付けたことでそのモチーフが「富山県を象徴するもの」と自然に理解できる仕組みとなっている。これは「富山県らしさ」の再発見に繋がるだろう。

また、ラッピング紙面から始まったこのプロジェクトは、さまざまな形で商品化されている。商品化を進める上で富山県内の企業も参加したことが、このプロジェクトを大きくした要因になっていると考える。うちわやマウスパッド、紙ふうせん、風鈴などがその一例だ。富山スガキ株式会社が開発したブランド「cusuri」では、富山もようの紙ふうせんを作っている。写真1、2、3もその商品の一例である。四角い紙ふうせんは、薬売りがおまけとして配布していたものだが、それを富山もようと掛け合わせて商品化したことで、インテリアとして使えるようになった。富山県に古くからあるものと、新しく生まれた富山もようを組み合わせることによって、富山県の魅力を伝えると同時に、現代にも馴染むことに成功している。

3.国内外の他の事例と比較して何が特筆されるのか

富山もようと類似した事例として「SHONAN LOCAL TEXTILE Project」というプロジェクトがある。これは、テキスタイルデザイナーと「Casa de paño」の協働による、湘南暮らしの小さな楽しみや宝物をテキスタイルデザインで表現し、地域の魅力を再発見&共有する地域プロジェクトだ(註7)。本研究ではその第1弾のプロジェクトである「"海辺のテキスタイル"Fabric calendar 2025」を取り上げる(写真4)。このプロジェクトでは、江ノ電沿線の街で暮らす人や営む人へのインタビューから、海辺暮らしの日常を切り取って模様にし、ファブリックカレンダーに仕上げている。2025年の干支である「巳」の上に「江島神社」「水中花火」「電車と天王祭」などの湘南の特徴的なものが描かれているだけでなく、「トンビにランチをとられる様子」や「鎌倉野菜のマルシェ」など、より日常生活に近いシーンを切り取ったものも描かれていることが特筆される。初めから商品化されているという点も特徴と言えるだろう。

北日本新聞社の担当者へインタビューしたところ、富山もようはラッピング紙面として発表した際、その後の具体的な展開は特になかったという。しかし、ラッピング紙面が読者に配達されてから、読者自身が工夫をして模様を活かしたエコバッグを作ったり、包装紙として活用したりしているという声が北日本新聞社へ届けられたのである。その反響を経て商品化が決定した。さらに、富山県内の企業が富山もようへの関心を示したり、行政からも「広報物で用いたい」と言われたりしたことで、さらなる発展を遂げていった。「地元の人や企業と共に発展している」ことは、富山もようにおいて特筆される点である。

4.今後の展望について

北日本新聞社では、富山もようを通して富山県に対するシビックプライドを高めることに繋がると考えている。北日本新聞社は富山県内で新聞を発行しているという特徴から、県民に向けた発信を大切にしている。そこから生まれた富山もようは、「メッセージを富山県に住む人に伝えたい」という意志がはっきりと表れていると言える。富山県で暮らす人々が富山県の良さを感じながら生活するには、富山県にありふれた「当たり前」になっている情報を見直して編集することが鍵となってくるだろう。

これからも富山県の良さを抽出して編集することで、デザインの力を活かして「富山をもっと好きになる」という合言葉の通り、シビックプライドが高まることが期待される。

おわりに

富山もようは、「富山県から発信する、富山県民に向けた模様」であると言える。ラッピング紙面から始まった本プロジェクトも、地元の人や企業からの声によって発展していることから、富山県民には確実にメッセージが届いていると言えるだろう。

富山もようはラッピング紙面を発表した時から、次々と種類が増えている。デザインを通して、これからどのような富山県の良さを発信していくのか、今後の動向に注目したい。

参考文献

吉本哲郎著『地元学をはじめよう』、岩波書店、2008年

松木鴻諮編『バードウォッチングに行こう! 富山の探鳥地』、桂書房、2012年

doors TOYAMA「富山の朝を彩る新聞紙面から生まれた、ユニークなデザインプロジェクト〈富山もよう〉」 、https://doors-toyama.jp/news-columns/455/(2024年11月16日)

cusuri、https://cusuri-products.stores.jp/(2024年11月16日)

註1:富山もよう、「RAICHOU」、https://toyamamoyou.jp/(2024年11月16日)

註2:富山もよう、「RAICHOU」、https://toyamamoyou.jp/(2024年11月16日)

註3:富山市ガラス美術館編『アイ・ガット・グラス!アイ・ガット・ライフ!情熱の現代ガラス芸術』、富山市ガラス美術館、2015年

註4:富山もよう、「GARASU」、https://toyamamoyou.jp/(2024年11月16日)

註5:富山もよう、「SHIROEBI」、https://toyamamoyou.jp/(2024年11月16日)

註6:富山もよう、「SHIROEBI」、https://toyamamoyou.jp/(2024年11月16日)

註7:クリエイティブスタジオCasa de paño、「SHONAN LOCAL TEXTILE Project」、https://www.casadepano.com/about-1(2024年11月29日)

インタビュー:2024年11月22日、北日本新聞社へオンラインにて実施