八ヶ岳高原音楽堂「カラマツチェンバロ」 ―久保田チェンバロ工房によるチェンバロ継承の視点―

はじめに

チェンバロはフランス革命の動乱を期に破壊され(1)表舞台から姿を消した西欧の古楽器である。

撥弦鍵盤楽器(2)であるチェンバロは、独自の音楽性と意匠性を備え、ルネサンス期からバロック期、華麗な装飾や絵画を纏い調度品としても欧州社会を魅了していた。

時を経て、後の古楽復興ムーブメント(3)により再評価されると、日本においても20世紀後半、復刻が始まった。

しかしながら、八ヶ岳高原音楽堂「カラマツチェンバロ」【図1】には、過去の伝統的装飾や趣味性に基づく様相は見られない。その姿は極めて簡素である。

本稿では「なぜ過去の復刻に頼らず継承したのか」という問いを起点に考察を広げ、久保田チェンバロ工房によって見出されたチェンバロ継承の視点を文化資産として評価報告する。

1 基本データと歴史的背景 カラマツチェンバロをつなぐもの 【資料1 年表】

1-1久保田チェンバロ工房

チェンバロ製作家・久保田彰氏(以下久保田)は、設計図のない西欧古楽器を日本で一から再現するという計り知れない課題を独学で成し遂げた(4)。西欧写本の挿絵からチェンバロ奏者の手と鍵盤の比率を割り出し、寸法を導き出したのである。復刻には木工技術に加え、古典調律、絵画などの専門性が必要となる。久保田はその全てを一人で完成させた。

1981年、工房を埼玉県新座市(5)に構え、現在スタッフは5名、創業以来およそ400台のチェンバロやヴァージナル(6)が誕生している。2018年には八ヶ岳地域の川上村で育った樹齢110年のカラマツを使い、「カラマツチェンバロ」が完成した。

1-2八ヶ岳高原音楽堂【資料2】

「株式会社そごう・西武」は1963年、長野県八ヶ岳連峰横岳東斜面南牧村に33万本を超えるカラマツを植樹し、森の再生に着手。「自然と人と文化の共生」を理念に、建築家・吉村順三(1908~97)(7)に音楽堂設計を依頼。1988年、自然の景色を眺めながら演奏を聴けるカラマツの音楽堂が完成した。

1-3川上村【資料3】

川上村は、カラマツ造林の先進地域である。寛永年間に造林が始まり、戦前戦後の政府の「拡大造林」(8)において、苗畑では女性が担い手となり、カラマツ林業は村全体に雇用をもたらす基幹産業であった。

2 評価点

経緯は2015年に遡る。当時八ヶ岳高原音楽堂には常設のチェンバロがなく、貸し出しの依頼を受け久保田は西欧の美術的様式で構成したチェンバロ【図2】を現地へ運んだ。

そこで大自然に佇む木の音楽堂に身を置いた感動は「『この場所にふさわしい』常設のチェンバロを製作してはどうか」という提案に結びついた(9)。

2-1思考の形象化

「まるでこの地に息づくひとつの生命体のような音楽堂にふさわしいチェンバロとは、一体どのような楽器を提供すべきなのか」(10)。

この久保田の問いから生まれたカラマツチェンバロは、優美なロココ調や絵画など隆盛期のオマージュを起点としていない。アイデンティティーは地域の要素である。脚部のケヤキ、ボディのカラマツ、資源を収穫乾燥し製材へと繋いだ双葉林業、そして運営会社の理念とカラマツの音楽堂、全て長野に根を張ってきたものだ。加えて子供たちの声もある。「おじいさん、おばあさんが植え、お父さん、お母さんが育て、私たちが使って植える」(11)。この記述には地域のカラマツを応用し循環させようとする川上村中学生のまなざしが映し出されていた。

紫牟田伸子は編集思考について言及する中で、編集とは外部のものごとをつなぎあわせ、自分なりに編み直し創造する行為(12)と述べる。

事例は時間性の相互関係によって育くまれた地域の開拓史を西欧文化と紐づけ、「この場所にふさわしい」という思考を形象化した。これは、地域の価値を再発見し、地域で培われてきたものごとの成り立ちや時間性に意識を向けた創造的な編集であると言える。

「八ヶ岳カラマツチェンバロプロジェクト」は「第6回ウッドデザイン賞2020」(13)において優秀賞(林野庁官賞)を受賞した。

2-2知の技法

カラマツチェンバロの蓋裏のデザイン案について、久保田は「18世紀、西欧人のまだ見ぬ東洋への憧れ『オリエンタリズム』(14)」を切り取っている。製作家の見識と美学は、近代化を推し進めた頃の日本が陥った「似て非なるジャポニカ調」(15)や「妙な和風」というありようを遠ざけ、あるいは日本人が知る日本でもなく、「西欧人が見る東洋」という西欧人の視点を採用した。

パリにある金箔工房へ製作を依頼し「モチーフは花、西欧人の目から見たオリエンタリズム、あとは自由に」と条件を伝え、カラマツ材を蓋の形に加工してパリへ送った(16)。回答は「枇杷」(17)。金箔で仕上げられた枇杷のレリーフとカラマツは互いを際立たせ、静寂美と東洋の異国情緒を伴い日本へ戻った【図3】。

早川克美は「編集という思考は『知の技法』である」と述べる(18)。

西欧の史実を呼び起こし、「西欧人が視る東洋」という閃きは、日本古来の樹木にシノワズリの枇杷を裏打ちした。カラマツの蓋を開けると現れるオリエンタリズムは、西欧の史実と現代に生きる西欧人の視点をレイヤーにした独創的な「知の技法」である。そこには西欧由来の古楽器という歴史的本質への敬意も読み取れる。

3 比較

「西欧のチェンバロ」と「カラマツチェンバロ」を比較【資料4・5】

チェンバロは西欧諸国の社会情勢を背景に様式や装飾を確立してきた。宮廷では王侯貴族の趣味のステイタスであり、流行を映す鏡・美の指標であった。裕福な商業国オランダ・フランドル地方では、教訓や格言、絵画を描くキャンパスとしても重要な役割を担い、フェルメール(19)の画中にも登場する。イギリスでは植民地支配により木材や象牙の調達が容易であったため、重厚な木の素地を生かした品格のある家具調が特徴だ。つまり、各国の事情と国民性から意匠が成立し伝統が築かれてきた。

戦後日本では、西欧の歴史的リアリティを視覚からも体感できる「西欧の復元」が試みられてきたが、それはチェンバロが楽器であると同時に視覚的芸術性という特殊性を伴っていたからこそである。

しかしながらカラマツチェンバロは地域独自の個性を軸に簡素な美で体現された。

歴史家・西山松之助は「伝統は伝承され保存されるためは、新鮮な現代人の意識によって再体験・再評価されるものである」と定義した(20)。

比較してみると、西欧では社会情勢や国民性、趣味性、流行によって意匠性が決定されたのに対し、事例は地域の風土によって育まれた要素と「場所性にふさわしい」という概念を重視し、意匠が決定されている。

特筆すべきは、この新たなアプローチによって「自然と人と文化の共生」に「循環」が加わる構造が生まれ、地域産業と芸術の融合が地域固有の資源に意味づけを行なった点にある。

カラマツチェンバロについて久保田は「置かれる場所に育った木が、楽器として再び生きる物語性がうまくいった例」(21)と述べている。

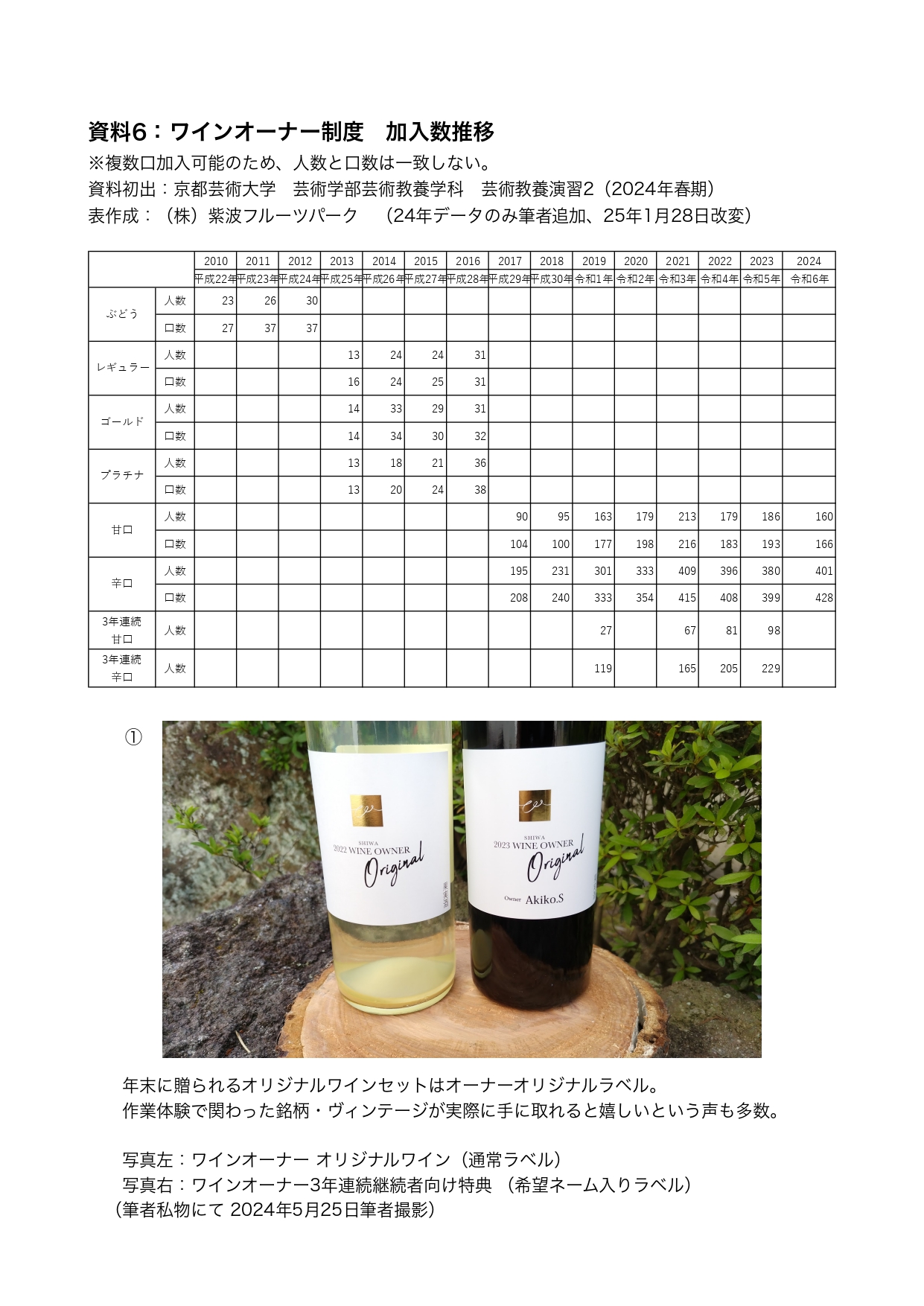

4 今後の展望 【資料6】

西欧では継承者不足でチェンバロ個人工房が壊滅的状態であり、供給源として日本が注目されている。久保田工房へ製作の問い合わせも増加傾向だ。「継承者不足」と「森林の循環」という互いの課題を補い合える将来像を予感する(22)。日本と西欧の協働が実現したカラマツチェンバロの評判は海外へも伝播した(23)。「協働による伝統の守り方」の具体性を示すものにもなるだろう。

一方で久保田はチェンバロを置くふさわしい場所を探し続け、明治村への寄贈を申し出ている(24)。

古楽器が持つ音の世界は、現代にはない音楽的文化遺産とも言える。寄贈の実現・西欧への供給・協働・日本での編集は、現代の人々が古楽器を身近に体感する場の新規開拓と継承の一翼になるはずだ。そのためにも演奏の継承・製作技術の伝承の重要性は大きい。久保田は奏者を目指す学生向けの楽器製作、製作家を目指す後継者の育成(25)などチェンバロ継承の礎となる取り組みも継続している。

5 まとめ

チェンバロは西欧の伝統文化として実在し、破壊という歴史を乗り越えて現代社会で「復刻・編集」を果たした。

古典的な性格を持つチェンバロの再評価において、現代の製作家・久保田彰氏は「場所にふさわしい意匠性」という概念を発見し、土着の資源とそこに生きてきた人々の時間性を未来へ繋げた。

今後、カラマツチェンバロは地域の誇りとして育っていくであろう。

場所性の本質を見極め、編集を試みた製作家の態度と美学、日本と西欧の歴史的文脈を正しく読み解く「知見」と「技術」によって創出された文化資産と言える。

参考文献

註

(1)フランス革命: 1789年にフランス王国で起きた市民(ブルジョワ)革命。

絶対王政と身分的特権に不満を抱いた社会層が絶対王政の法構造を打ち破ることになった。

チェンバロは宮廷貴族の贅沢の象徴として革命に於いて破壊の対象となった。

(2)撥弦鍵盤楽器: 鍵盤を弾くと内蔵されているツメ(羽根軸または樹脂)が弦をはじいて音を出す仕組み。

(3)古楽復興ムーブメント: 19世紀末から20世紀にかけ、西欧で起きたバロック音楽再評価の潮流。

古楽復興運動とも呼ばれる。それに伴い19世紀末、バロックの音楽性をより正確に表現するためチェンバロ職人たちは残存するチェンバロを研究し再現を始めた。

オランダは古楽の先進国であり、留学で学んだ日本の音楽家が日本に古楽器の文化を持ち込み、古楽器の普及に努めた。 日本では1970年頃から歴史的なヒストリカルチェンバロの再現が盛んに行われるようになり古楽の普及に貢献している。

別紙インタビュー資料Q5・6回答より引用(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

(4)別紙インタビュー資料Q1回答を筆者要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

学生時代、古典絵画を学ぶ過程で、目指すべきものを表現する場所はどこにあるのかを模索していた時、兼ねてから好きだったバッハの音楽、バロック音楽を聴く中で古楽器のチェンバロを目にし、そこに目指すものがあることを発見した。何もないところから、自宅の自分の部屋で、様式や装飾、楽器としての機能性を独学で研究し、小さな一作目を作った。試作を重ね、試行錯誤を経て西欧チェンバロを復元するまでに至ったが、その後機能面で十分でない点を乗り越えるためにさらなる研鑽を積んだ。

(5) 埼玉県は年間を通し気温や湿度が比較的安定し撥弦楽器であるチェンバロ製作にふさわしい。

また受注が多い都心への搬送においても有効な立地である。

(6) ヴァージナル: チェンバロの一種。長方形の箱型の弦を弾く仕組みの撥弦鍵盤楽器。

(7) 吉村順三: アントニオレーモンドから日本の伝統的木造建築に学ぶことの大切さを学び、日本の伝統とモダニズムの融合を図った。日本の風土を軸に簡素な木という素材を使って生活空間や近代建築空間を実現させた建築家。

(8)拡大造林: 政府が実施した政策。戦後の復興や災害のため木材の需要が急増し、伐採跡地を針葉樹中心の人工林に置き換える拡大造林を進めた。

(9)別紙インタビュー資料Q23 回答を筆者要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

吉村順三の音楽堂空間を見て非常に感銘を受けた。音響も素晴らしく、都会のホールにはない自然の景色を取り込むコンサートホールという点にも感動し、常設のチェンバロを作ったらどうかと提案した。

(10)久保田チェンバロ工房 HP 「八ヶ岳カラマツチェンバロプロジェクト」より引用

https://kubota-cembalo.com (2025.1月22日最終閲覧)

(11) 南佐久南部森林組合 冊子『川上村の森林・林業』 p15より引用

(12) 紫牟田信子著 早川克美編『編集学 つなげる思考・発見の技法』京都芸術大学 2014年

p107-109 第6章編集とデザイン

(13)林野庁 ウッドデザイン賞 木の良さや価値を再発見させる製品や取組みについて特に優れたものを消費者目線で評価し表彰する顕彰制度。

我が国においては、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎えており、適正な森林整備を進めていくためには、国産材の積極的な利用を促進していくことが重要。(林野庁HPより引用2024.12.26)

(14)オリエンタリズム 18世紀、西洋が東洋をどのように見て、描いて、理解してきたか、またどのような影響を与えてきたか示す概念。

西洋人が見たことのない東洋への憧れや異国情緒を絵画や装飾に表現した東方趣味。シノワズリと呼ばれる。

(15)似て非なるジャポニカ調: 柳宗理は『柳宗理エッセイ』p55「デザインと伝統」

柳は伝統的な美の様相をそのまま真似することや、その一部をそのまま取り入れようとするデザインについて批判し、伝統の美を意識してデザインすると、デザインは「わざとらしく」なり、その代表的な例が「似て非なるジャポニカ調」であると述べている。

(16) 別紙インタビュー資料Q29回答要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

パリの工房とは初の協働プロジェクトであったが、この機会が突破口となった。

カラマツ板を蓋の形にカットしてパリへ送りました。

西欧人が想い描くオリエントのイメージは「びわの花」でした。

(17) 枇杷の起源は中国南部。日本では弥生時代から生育。東洋では古くから薬効があるとされてきた植物。

(18)紫牟田信子著 早川克美編『編集学 つなげる思考・発見の技法』京都芸術大学 2014年

p10編者からのメッセージ

(19)ヨハネス・フェルメール(1632-1675)Johannes Vermeerオランダの画家

(20)西山松之助(1912-2012)

野村朋弘『日本文化の源流を探る』幻冬社2021年、p50-51「伝統とは何か」より引用

西山松之助『藝道と伝統』所収「伝統論」 p452-457吉川弘文館 1984年

(21)別紙インタビュー資料Q31回答より引用(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

(22) 別紙インタビュー資料Q10・14 ・15回答を要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

西欧では後継者不足でトータルで受注を受ける個人の工房が激減してしまい、製造会社が受注しパーツを外注へ出す分業方式になり、もはやオートクチュールは難しい。いわゆる既製品になってしまった。

そのため自国での個人工房製作という継承スタイルはフェードアウトしつつある。

現在アジアでチェンバロ工房があるのは日本だけであり、供給源として注目をされ期待が寄せられている。

久保田工房にも時々その問い合わせがある。このような意味においても日本でチェンバロを継承する重要性がある。

(23) 別紙インタビュー資料Q33回答を引用(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

提案したものを置いてくださるだけで良かったのですが、想像以上に周りの方々が盛り上がってくださった。30周年記念イベント公演にはパリの金箔工房HIGUEの方も招待し、「誇りです」と語っていた。

また、公演はロバートヒル氏による演奏が行われ、「最高です。音楽家としての体験としてベストなひと時でした」と語った。

(24) 別紙インタビュー資料Q30回答要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

昔は、チェンバロはサロンで演奏されていて、現代のコンサートホールはチェンバロを置くベストな場所ではないと兼ねてから思っていた。そんな思いの中で、ふさわしい場所を探していた時、八ヶ岳高原音楽堂と出会った。そして現在、チェンバロを置く「ふさわしい場所」として愛知県明治村の建築にチェンバロを寄贈したいと考えオファーを試みている。

(25) 別紙インタビュー資料Q37回答要約(久保田彰氏へ2024.10.18筆者インタビュー)

ベーシックシリーズは学生向けに開発した商品であり、榀(シナ)に塗装することでコストダウンを図り、学生が入手しやすい価格で提供している。また製作家を目指すスタッフにとっては、技術の研鑽を積み、製作家の登竜門的課題としても役立っている。

このようにベーシックシリーズ製作は音楽大学生・製作家志望者、両者に有益な楽器としても貢献している。

参考文献 ・資料

久保田彰『チェンバロ 歴史と様式の系譜』 株式会社ショパン2009年

日本チェンバロ協会『チェンバロ大事典』春秋社2022年

楽器の匠編集委員会『楽器づくりの匠たち』ヤマハミュージックメディア 2004年

ルイス・フロイス 岡田章雄訳注『ヨーロッパ文化と日本文化』岩波書店2022年

永橋為成監修 吉村順三建築展実行委員会編『建築は詩 建築家吉村順三のことば100』 株式会社彰国社 2005年

吉村順三『吉村順三作品集1978-1991』株式会社新建築社1991年

早川克美『デザインのまなざし-豊かに生きるための思考術』京都芸術大学2014年

紫牟田伸子著 早川克美編『編集学 ―つなげる思考・発見の技法―』京都芸術大学2014年

川添喜行著 早川克美編『空間にこめられた意思をたどる』京都芸術大学2014年

中西紹一著 早川克美編『時間のデザイン 経験に埋め込まれた構造を読み解く』京都芸術大学 2014年

水野千依『西洋の芸術史 造形編II 盛期ルネサンスから十九世紀末まで』京都芸術大学2013年

中村亮二『西洋の芸術史 文学上演編II ロマン主義の胎動から世紀末まで』京都芸術大学2014年

下村泰史『はじめての生態学 森を入り口に』京都芸術大学2019年

野村朋弘『日本文化の源流を探る』京都芸術大学2021年

野村朋弘『文化を編集するまなざし』京都芸術大学2014年

柴田南雄『音楽史と音楽論』放送大学教育振興会2010年

吉原真里『「アジア人」はいかにしてクラシック音楽家になったのか?』アルティスパブリッシング2013

年

水田恒樹『産業革命の原型』法政大学出版局2022年

川北稔『砂糖の世界史』岩波ジュニア新1996年

青山昌文『西欧芸術の歴史と理論』放送大学教育振興会2022年

細川周平『近代日本の音楽百年 黒船から終戦まで』岩波書店2020年

金谷めぐみ 植田浩司 『キリシタン時代の日本の音楽と西洋音楽の出会い』西南女学院大学紀要Vol.20.2016

千足伸行監修『フェルメール原寸美術館 100%VERMEER!』小学館2018年

小林頼子『フェルメール作品集』東京美術2018年

柳宗理『柳宗理エッセイ』平凡社2003年

柳宗理『デザイン 柳宗理の作品と考え』用美社1983年

建築知識『木のデザイン図鑑』株式会社エスクナレッジ1996年

西川栄明『樹木と木材の図鑑』株式会社創元社2016年

クリス・クレネット/フィオナ・スタッフォード監修『樹木の世界大図鑑』河出書房新社2023年

マーリオ・リゴーニ・ステルン『野生の樹木園』株式会社みすず書房2005年

冊子『川上村の森林・林業』南佐久南部森林組合

冊子『主伐と再造林のすすめ』長野県佐久地域振興局林野部2020年

参考URL

論文 金谷めぐみ・植田浩司 「キリシタン時代の日本の音楽と西洋音楽の出会い」西南女子学院大学紀要Vol.20,2016 http//cir.nii.ac.jp. (2024年11月18最終閲覧).

論文 清水香代「長野県のカラマツ造林の歴史と復活への取組み」 2017年

https://www.fgtb.jp (2024年12月31最終閲覧).

林野庁ホームページ『第15期 千曲川上流国有林の地域別の森林計画書 』

https://www.rinya.maff.go.jp.> (2024年11月1最終閲覧)

取材インタビュー協力.

久保田チェンバロ工房 久保田彰氏

八ヶ岳高原ロッジ 油井正明氏

南佐久南部森林組合 吉澤一平氏

チェンバロ奏者 佐藤理州氏