全国

デザインされた峠克服104年の歴史と伝承-旧信越本線 碓氷峠

はじめに 1997年9月末日、群馬・長野県境にあるJR東日本信越本線横川~軽井沢間(以後、横軽間と する)は北陸新幹線(当時は長野行き新幹線)開業に伴い廃線となった...

伝説が守る伝統と景観 ―三保松原―

1. はじめに 全国に数ある羽衣伝説の地のひとつ、三保松原(みほのまつばら)(資料1 以下数字)は富士山の世界遺産登録で俄かに注目を集めたが、その以前より約40年...

「近江上布」ブランドの成立について

はじめに 『近江麻布史』にて、ナイル川流域で麻が栽培されていたというが織物生産の技術は西アジアからのものであり遺跡からはその痕跡が発掘されているとある。同じく...

日本舞踊の音源をデジタルの力で伝承する~百合山真人

序論 研究目的 本研究では、日本舞踊で使用される楽曲のアナログ音源をデジタルで残し、〈日本舞踊の好循環を生み出す〉試みについて調査研究する。 平成29年告示の小...

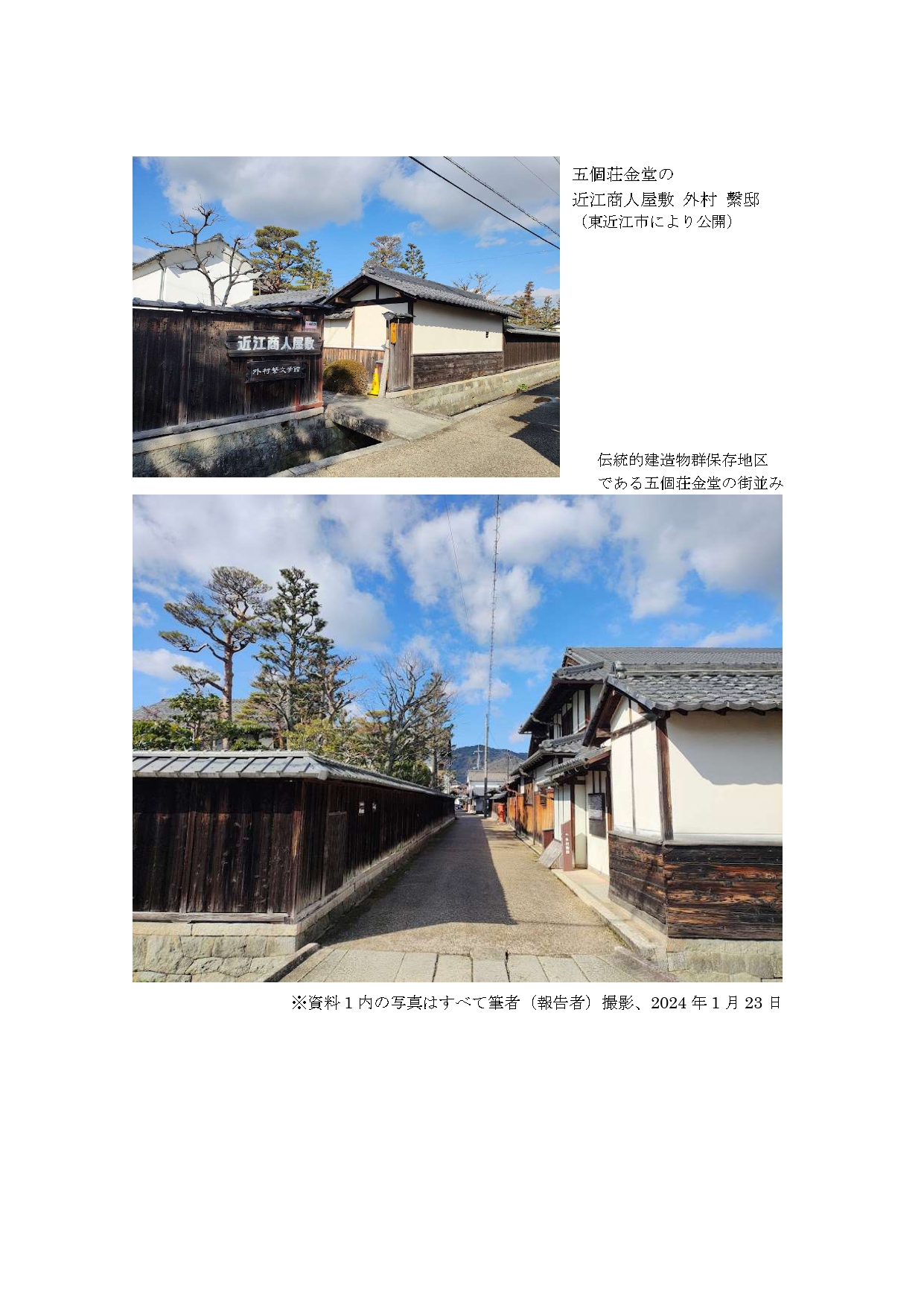

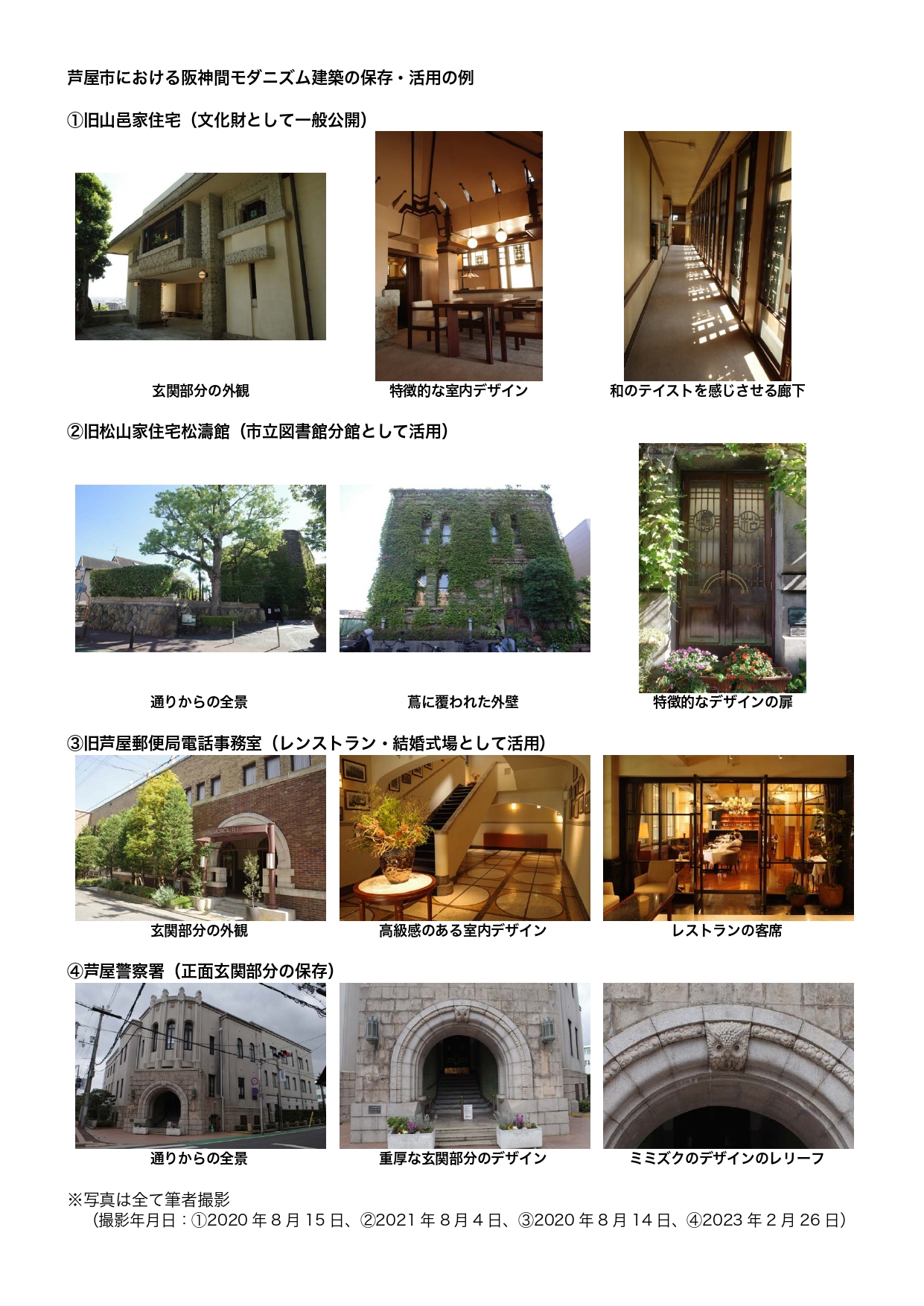

芦屋市における「阪神間モダニズム建築」の保存と活用

1. はじめに 芦屋市は大阪と神戸の中間の阪神間に位置し、明治期以降の鉄道の開通に伴って大阪や神戸の郊外住宅地として発展してきた。芦屋市を含む阪神間の地域は、明治...

ホーチミン戦争証跡博物館 -平和を伝え続けるために-

はじめに 日本が戦後79年を迎える中(1)、戦争は世界に未だ暗い影を落としている。平和を希求する声が高まる中、私はホーチミンの戦争証跡博物館(以下、戦争博)を評価...

碌山美術館 Rokuzan Art Museum -草創期建築群の空間造形とその担い手-

はじめに 北アルプスの麓、安曇野に位置する碌山美術館(資1)は、日本近代彫刻の先駆者とされる彫刻家・荻原守衛(以下、碌山とする)(1879~1910)の現存する彫刻作品15点...

「CUPNOODLES MUSEUM 大阪池田」-チキンラーメン完成から世界そして宇宙へ―

はじめに 日清食品ホールディングスの創業者である、安藤百福(1910年~2007年)は池田市の自宅の裏庭に建てた小屋にて、試作を繰り返し世界で初めてのインスタントラー...

一茶双樹記念館 ~地域ゆかりの文化遺産を保存し活かしながら未来へ繋ぐ~

はじめに 多く文化遺産には保存性が求められ、ともすると触れられないモノの様に扱われる事も少なくないが、とりわけ地域の活性化を目的の一つとする様な文化遺産には、...

復活した「蕨双子織」―地場産業の挑戦―

はじめに 埼玉県蕨市には一旦消滅したが復活を遂げた「双子織(ふたこおり)」という織物がある。現在ではふるさと納税の返礼品としても扱われ、少しずつ認知度が高まり...